EL EDIFICIO COMO VOLUNTAD

La historia de la arquitectura ha orbitado siempre alrededor del edificio. Este, como cosa construida, ha servido como herramienta para proponer una forma de entender el mundo.

El taller reconoce que ese edificio actualmente se encuentra en crisis porque se entiende como la “respuesta inequívoca” a una serie de problemáticas territoriales, históricas, geopolíticas, ambientales, etc. Los arquitectos han desarrollado una capacidad argumentativa estratégica para deductivamente decantar estas problemáticas, periféricas pero importantes para la arquitectura, a la conclusión “evidente” de que un edificio en un lugar determinado es una herramienta para “resolver”. El edificio termina siendo el efecto de una causa que se identifica, o peor aún, que se genera.

Sin embargo, nuestra realidad nacional cargada de desigualdades profundas en un territorio con una heterogeneidad avasalladora demanda a la sociedad la producción de infraestructuras. Edificar es un deber ético en la realidad latinoamericana y otras del “sur global”.

El taller se posiciona precisamente en este espacio de encuentro, en la oportunidad que genera la paradoja antes descrita, entre la necesidad y la obsolescencia del edificio. Desde la arquitectura tenemos la responsabilidad y el compromiso de volver siempre a pensar el edificio, la forma que este tome en el futuro como voluntad de transformación es el compromiso de los arquitectos. Tome la forma que tome, el edificio es la voluntad del arquitecto.

El taller promueve una actitud descentrada frente al proyecto del edificio para entenderlo inicialmente de manera fragmentada, contingente, subjetiva e ilustrada. De esta manera, se busca aprovechar la crisis en la que se ha colocado al edificio para revalorar el proyecto, para revalorar la elaboración de argumentos desde, y no hacía, la arquitectura.

El semestre se estructura para que el alumno produzca cuatro ensayos de fragmentos arquitectónicos. Cada ensayo construye un imaginario arquitectónico y situacional. Aquí se muestra una selección de estos ensayos, curados por sus autores.

TALLER 9

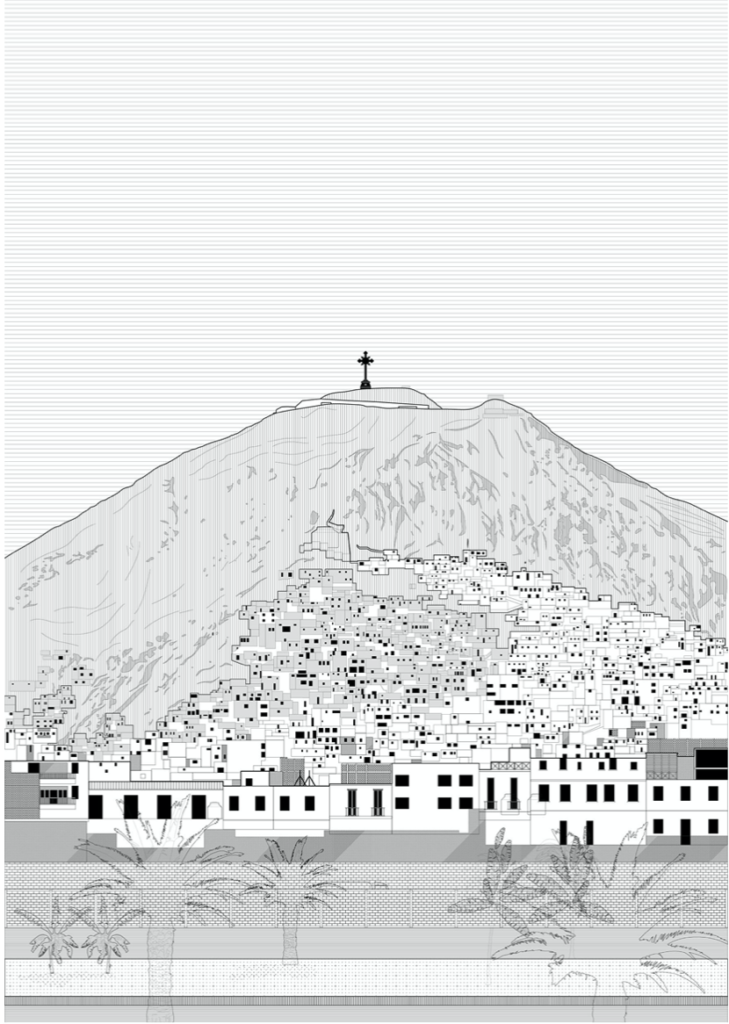

Yadhira Mendoza ⌄

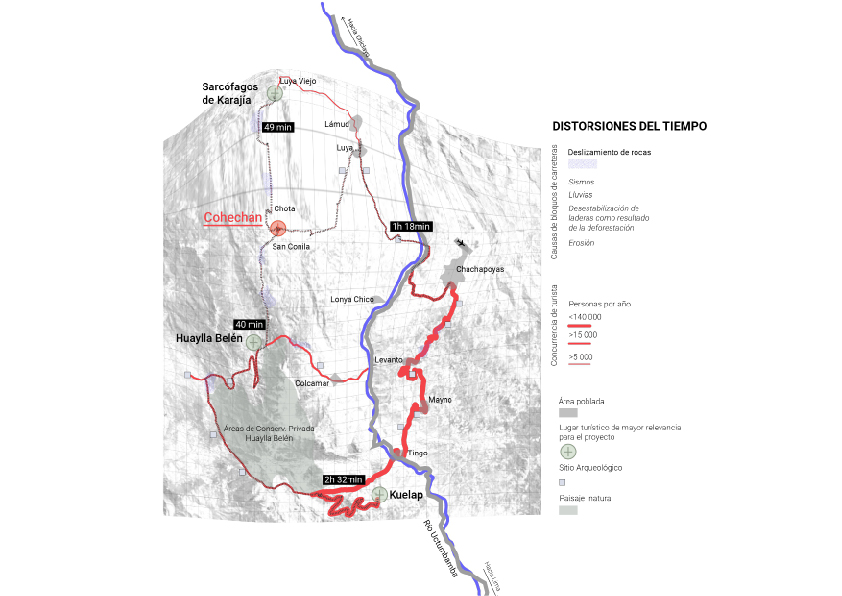

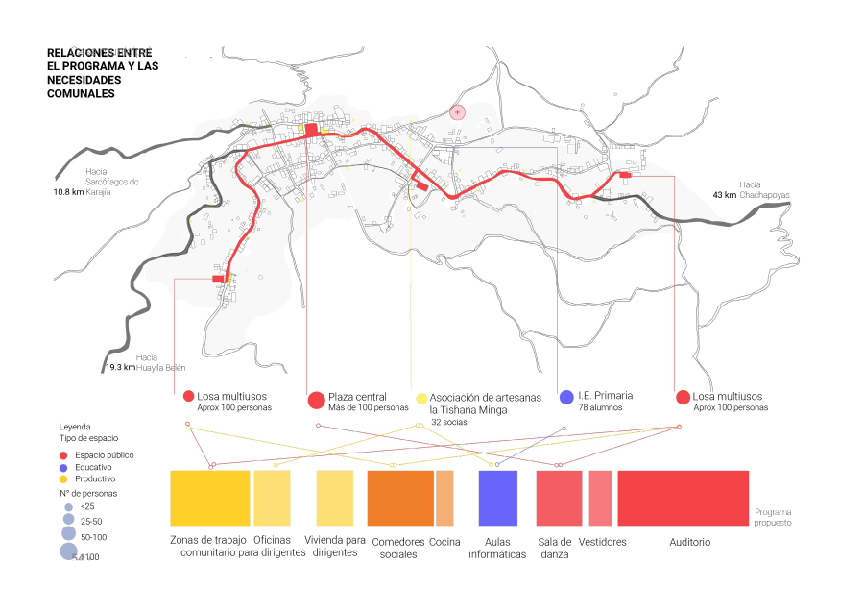

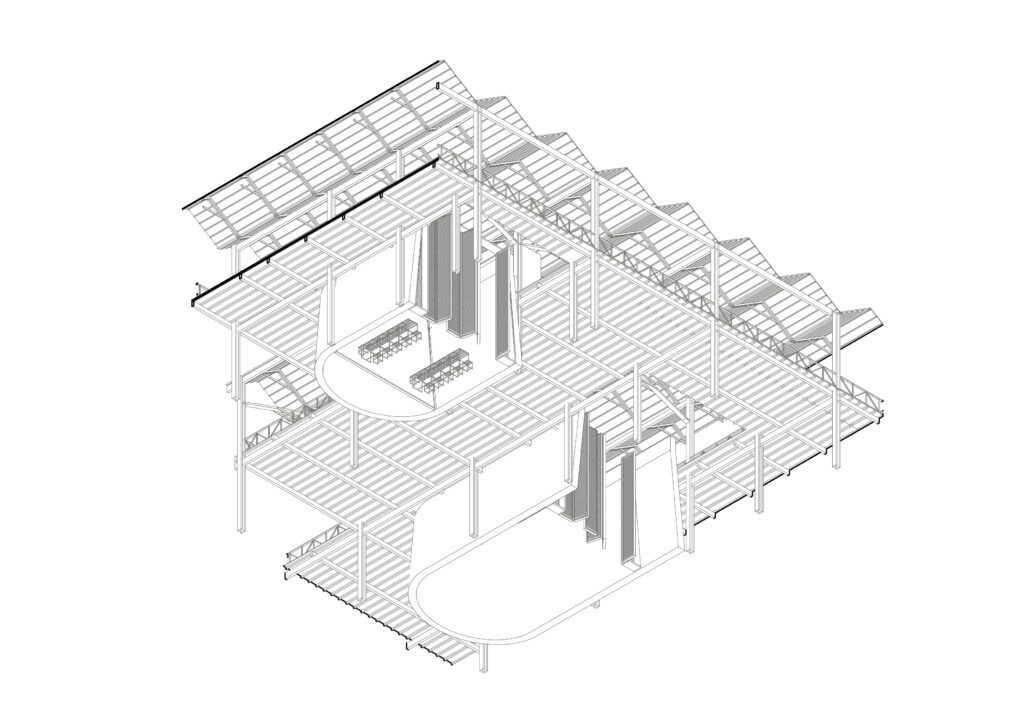

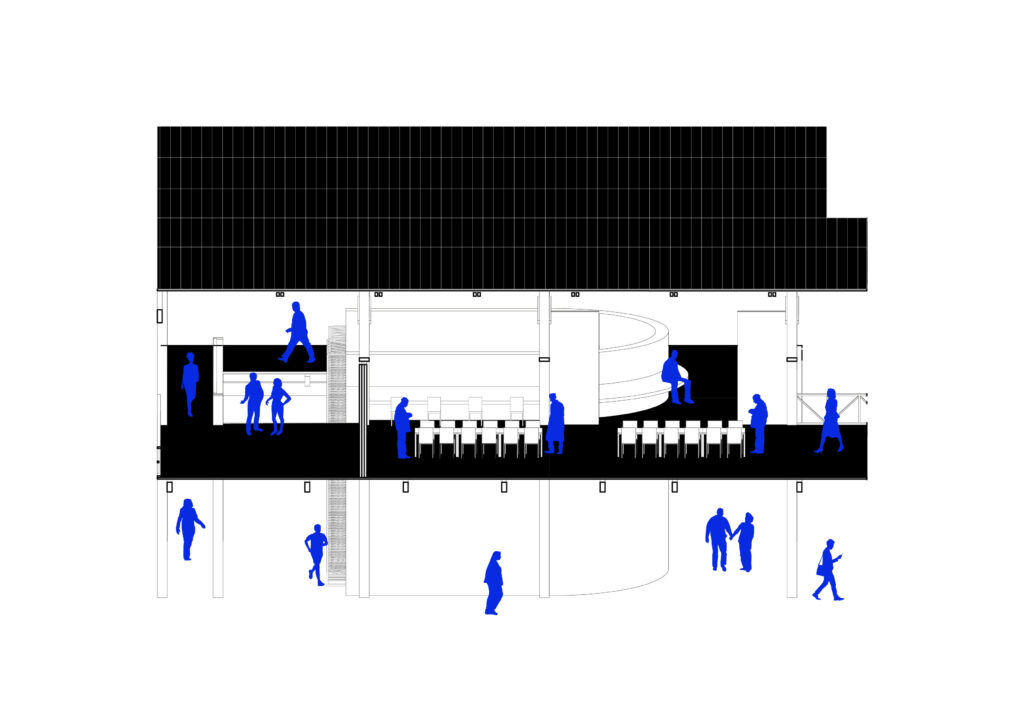

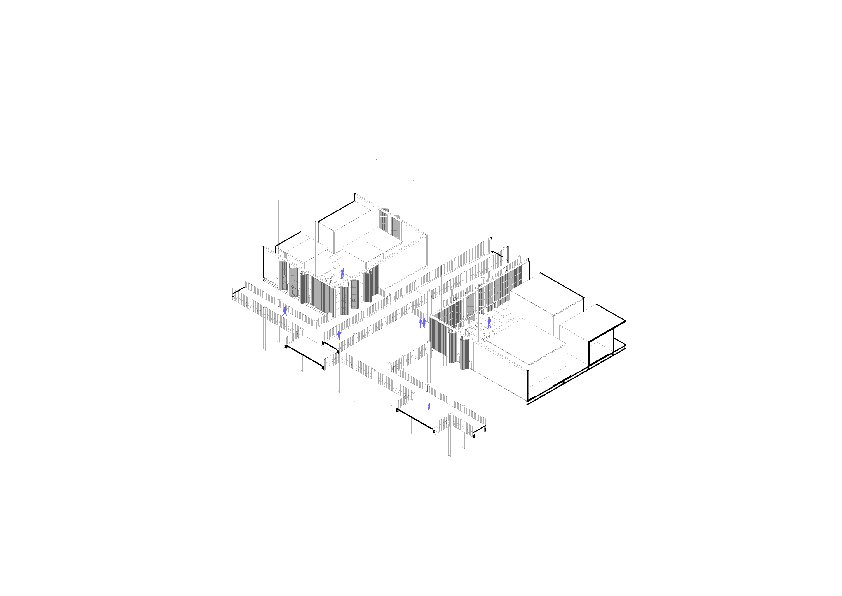

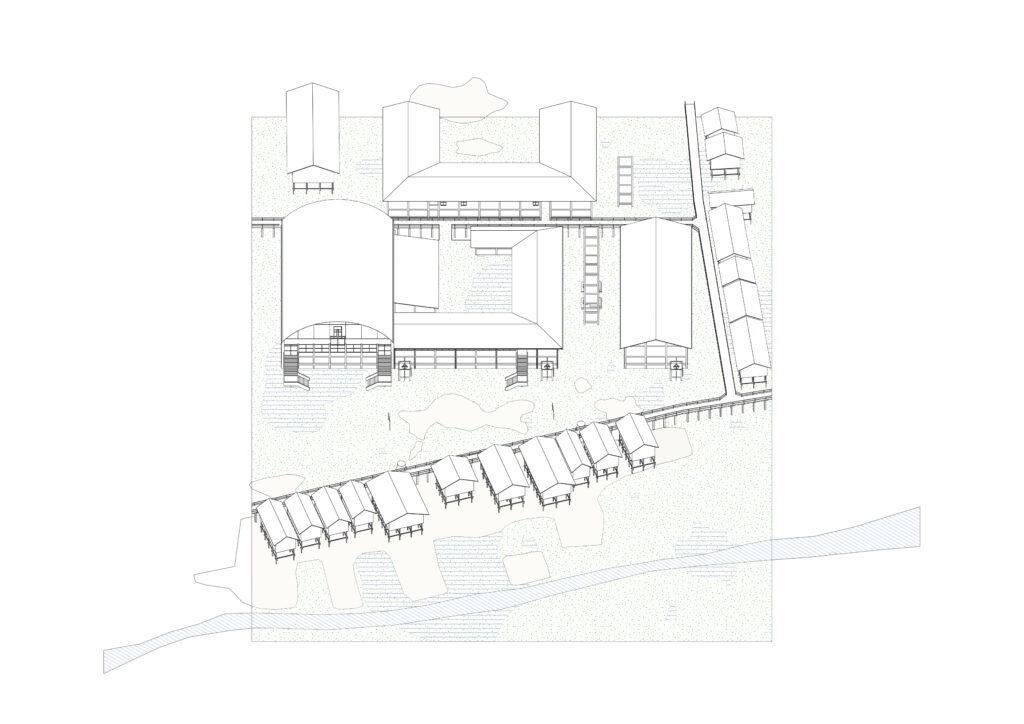

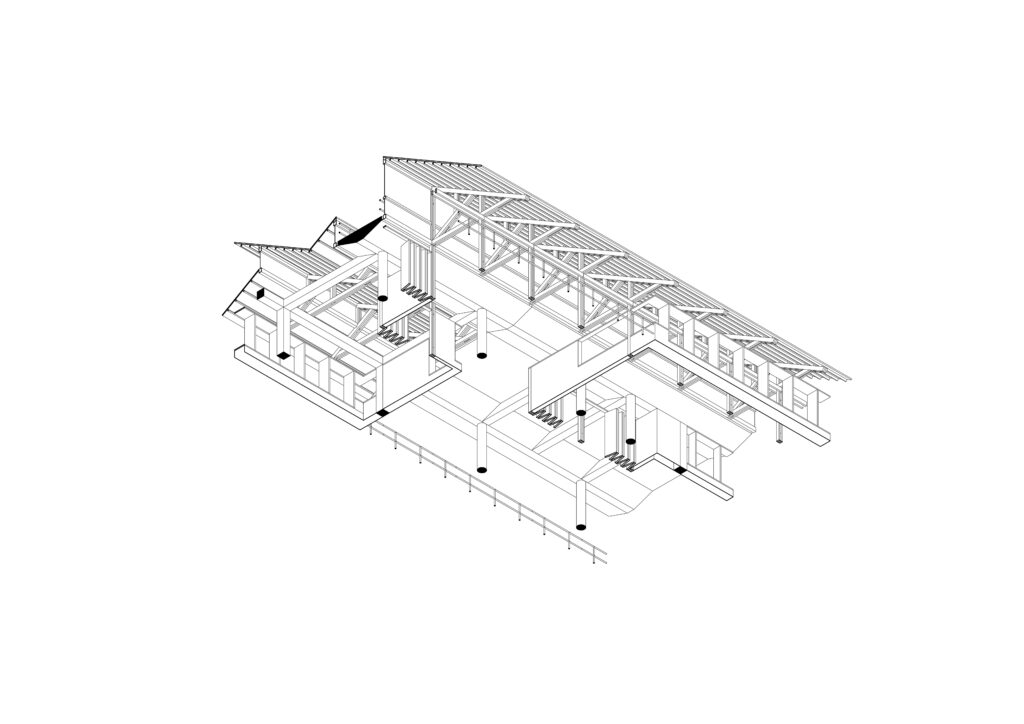

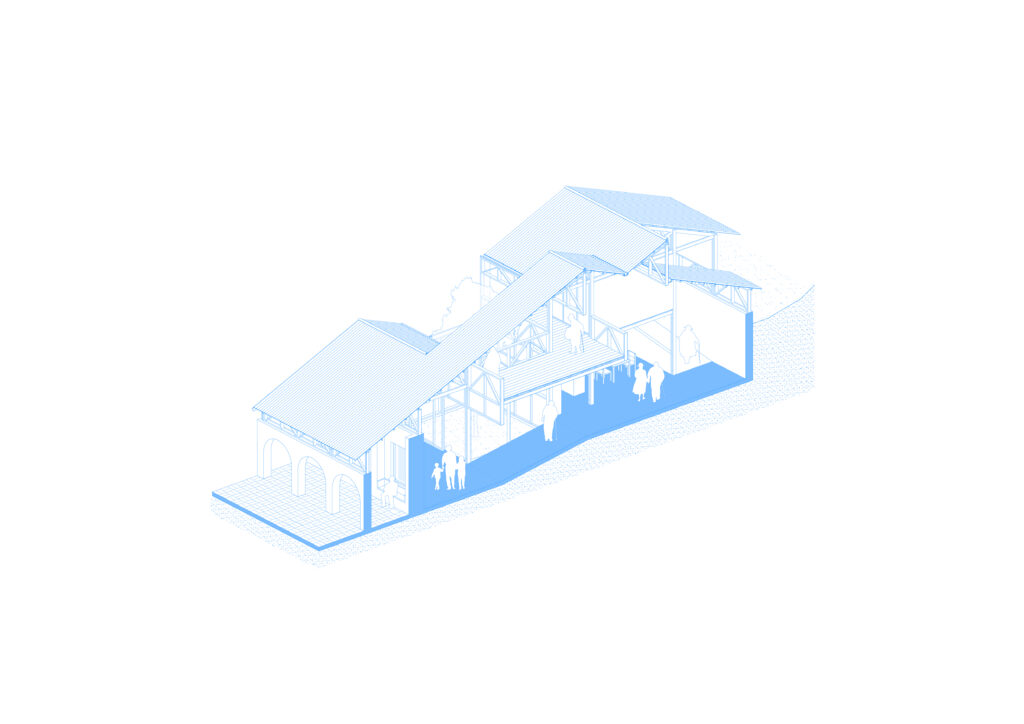

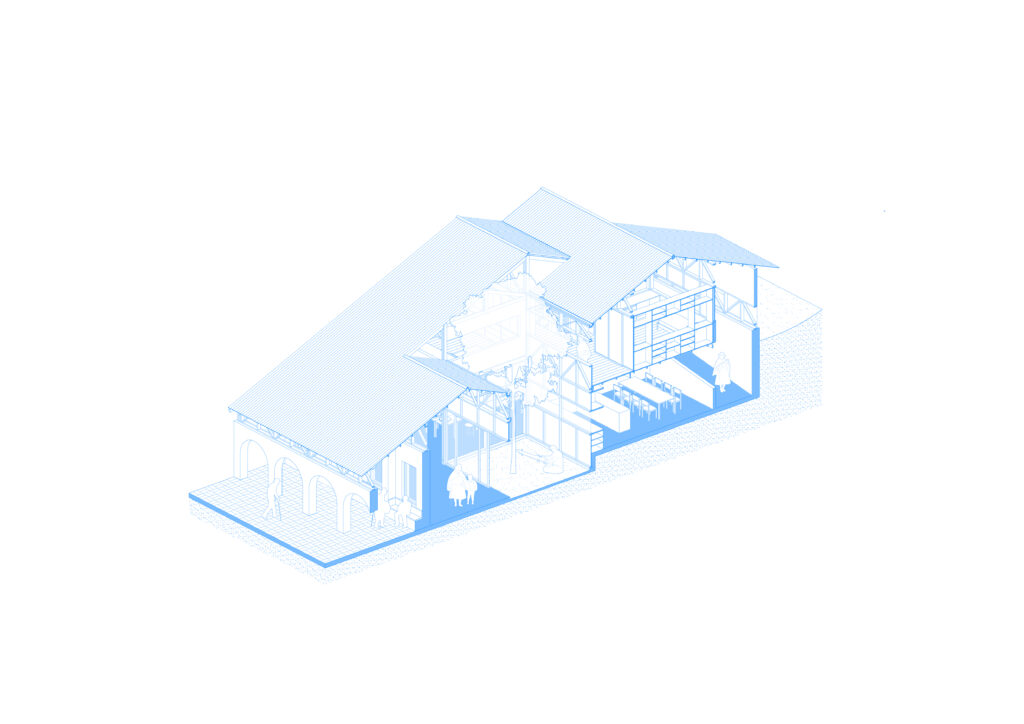

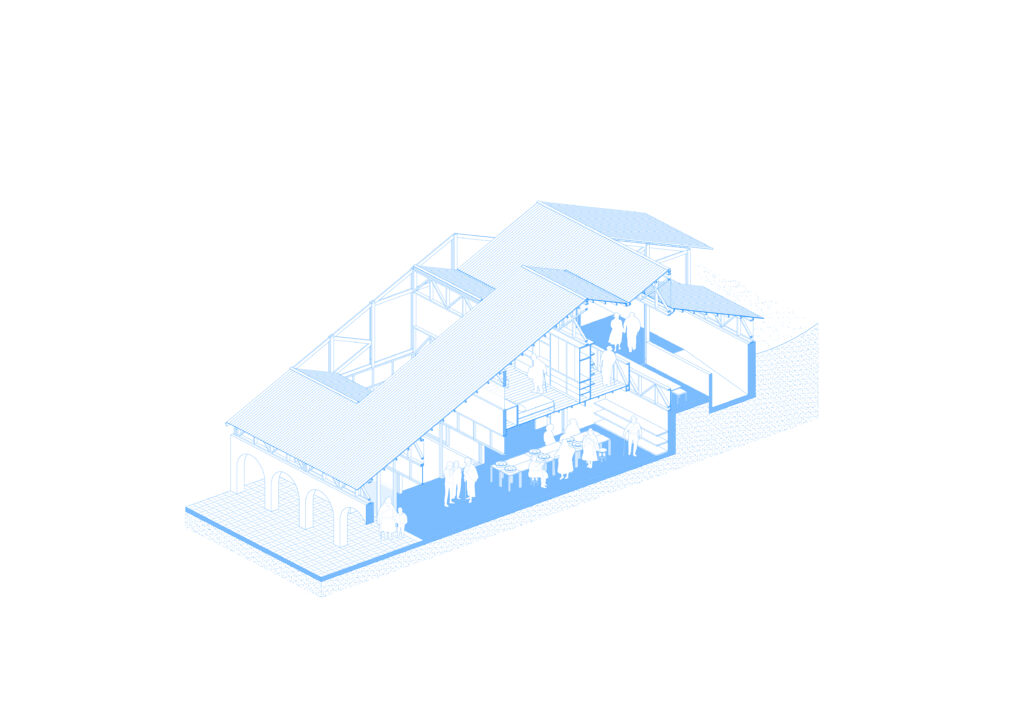

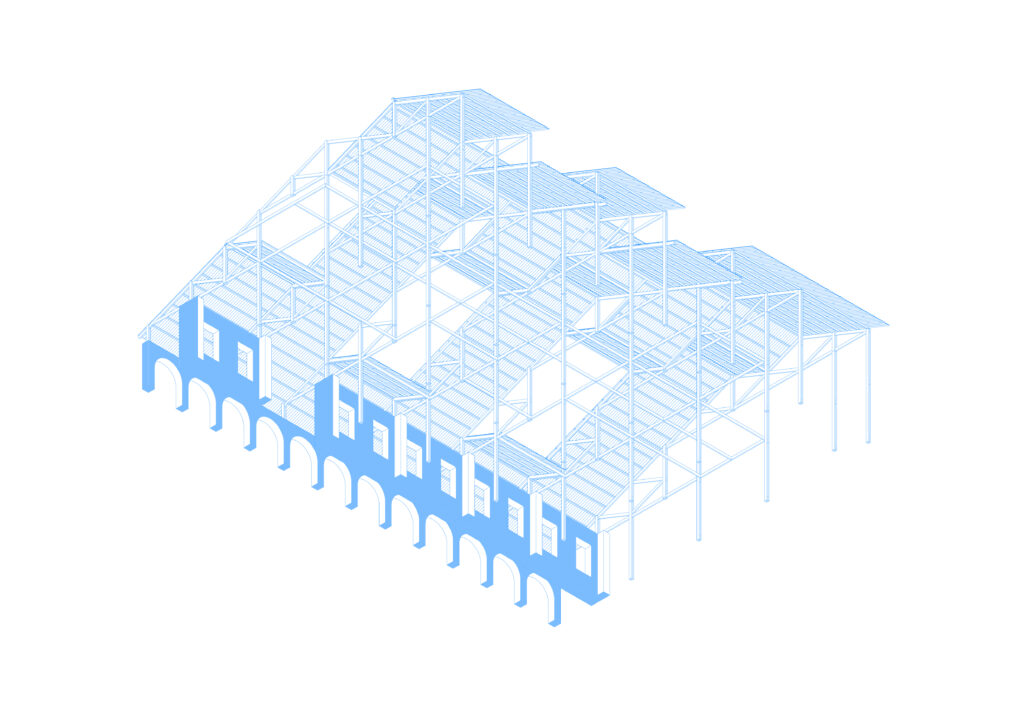

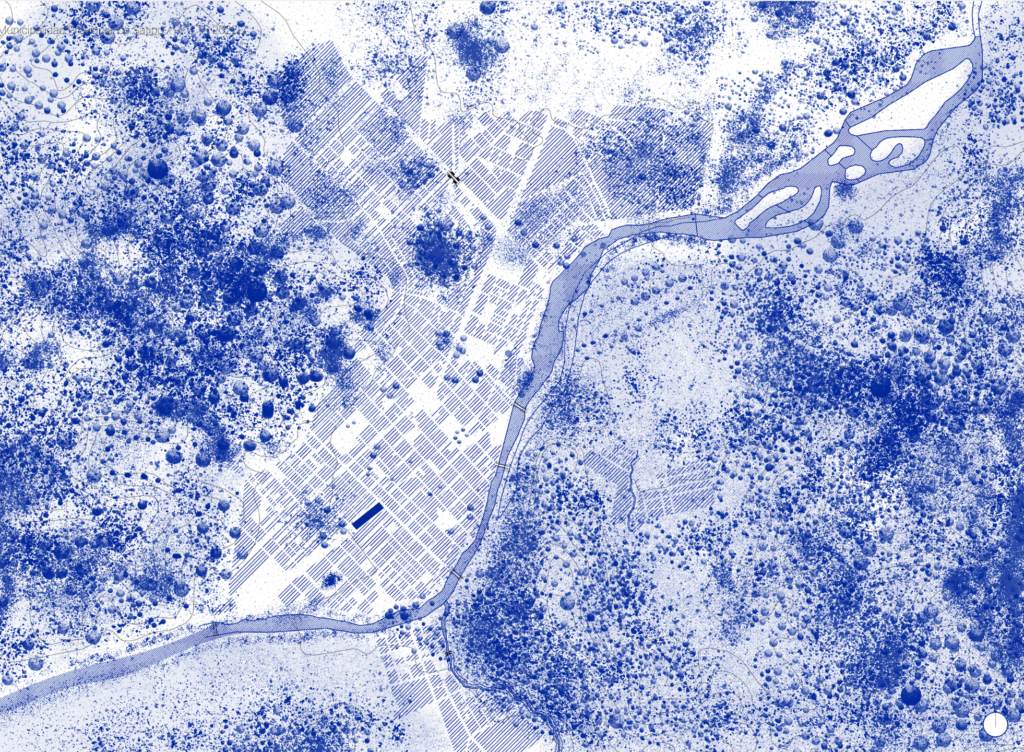

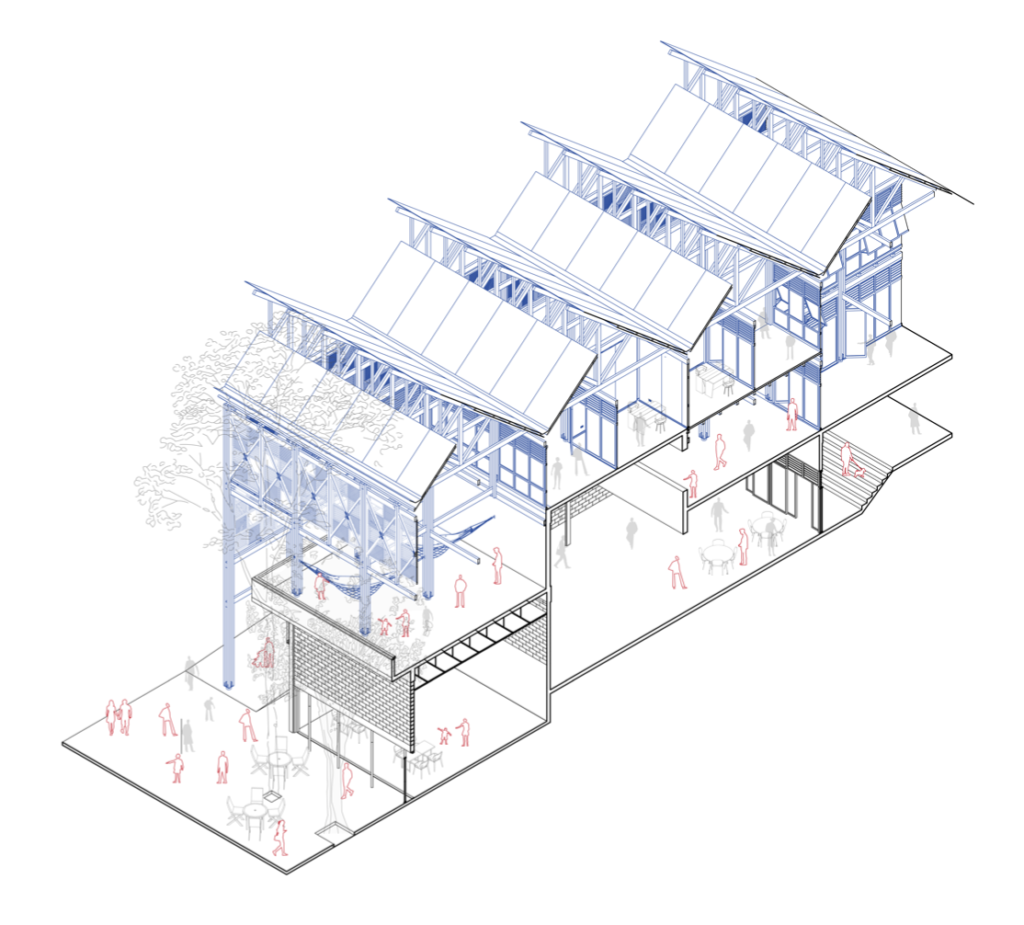

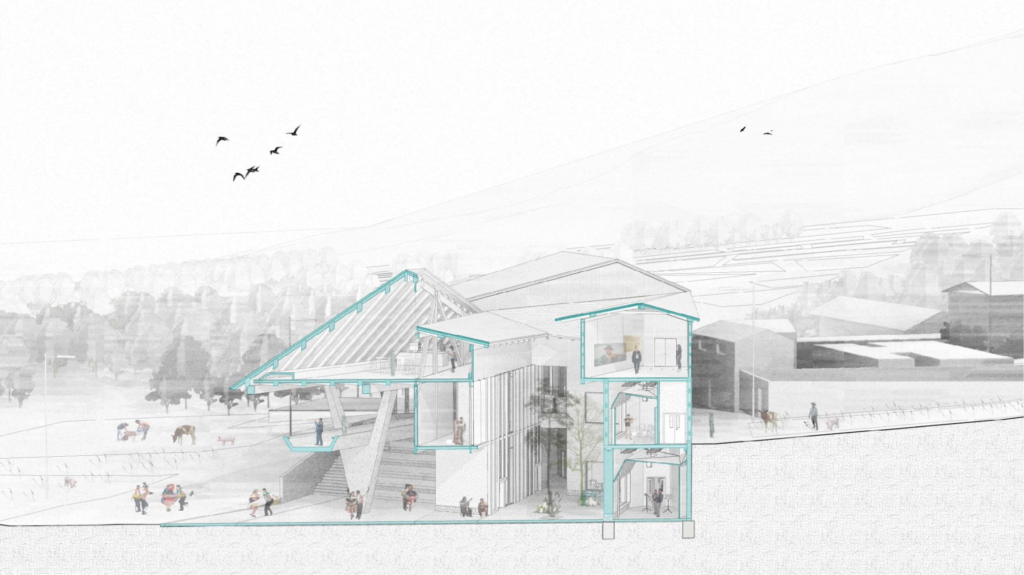

La comunidad de Cohechán se encuentra ubicada entre distintos lugares turísticos: Huaylla Belén, sarcófagos de Karajía y Kuélap. Para promover el turismo y el desarrollo de la economía de Cohechán el Estado propone una casa comunal más un hospedaje para turistas. Sin embargo, la propuesta estatal parte desde un modelo en donde la comunidad no es considerada como un actor dentro del proyecto, a pesar de que los pobladores son uno de los principales encargados de la conservación y cuidado de los lugares naturales y turísticos. Además, se encargan de la gestión de las actividades culturales como las danzas, textilería y música. Por ello, se cuestiona el modelo estatal revirtiendo el papel de la comunidad de usuaria a actor activo. Entonces, se explora desde lo arquitectónico, programático y situacional nuevas relaciones entre la comunidad, los turistas y los trabajadores estatales, para que el proyecto se convierta en un lugar de intercambio e integración.

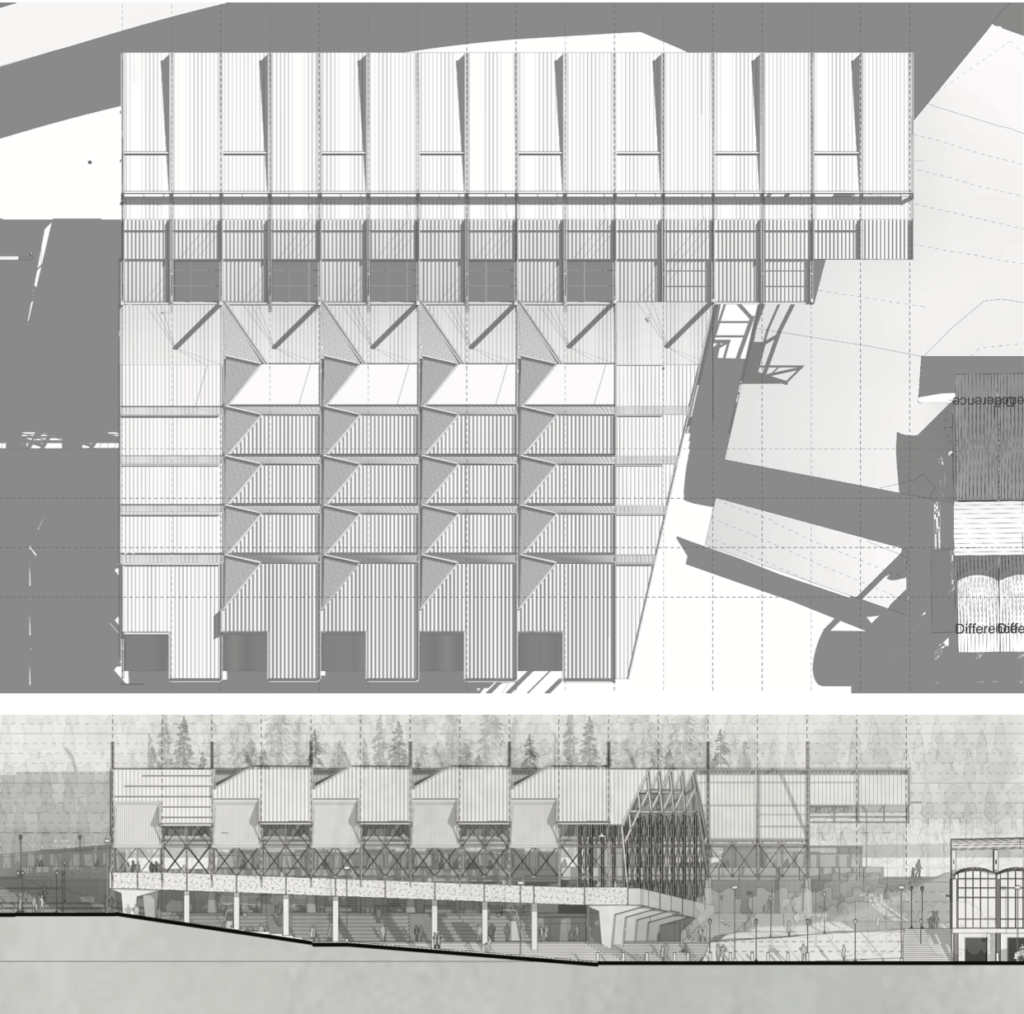

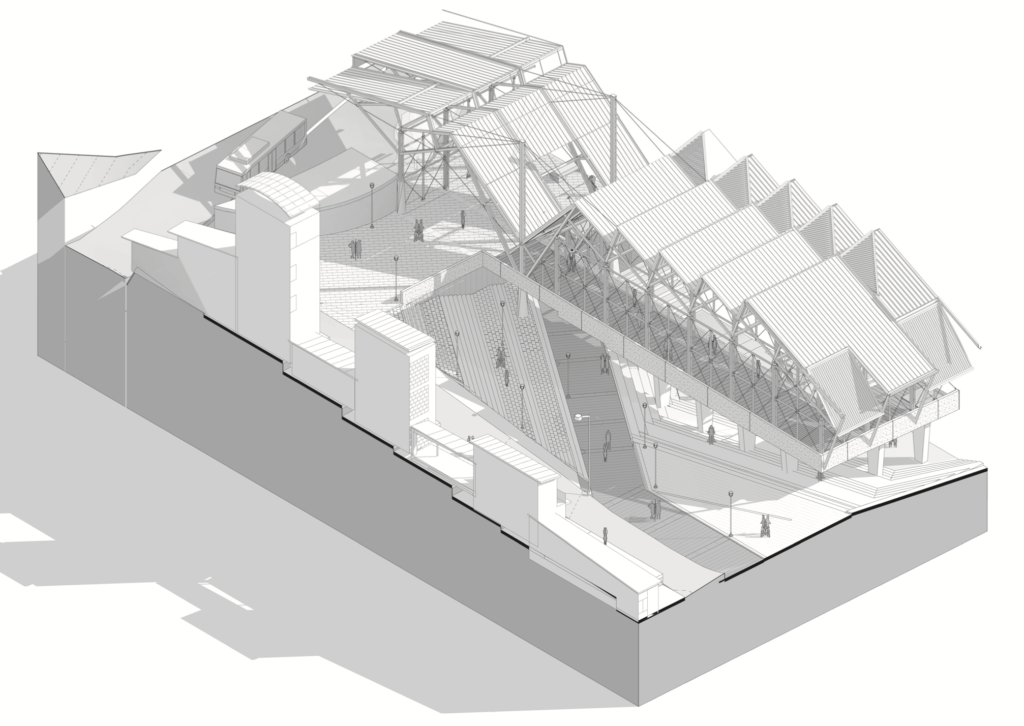

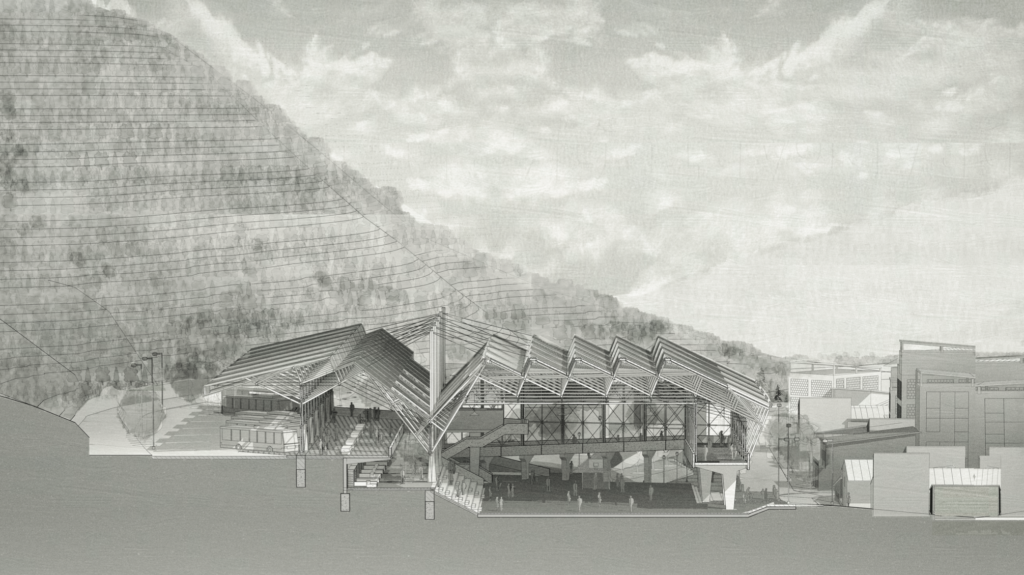

José Pastor ⌄

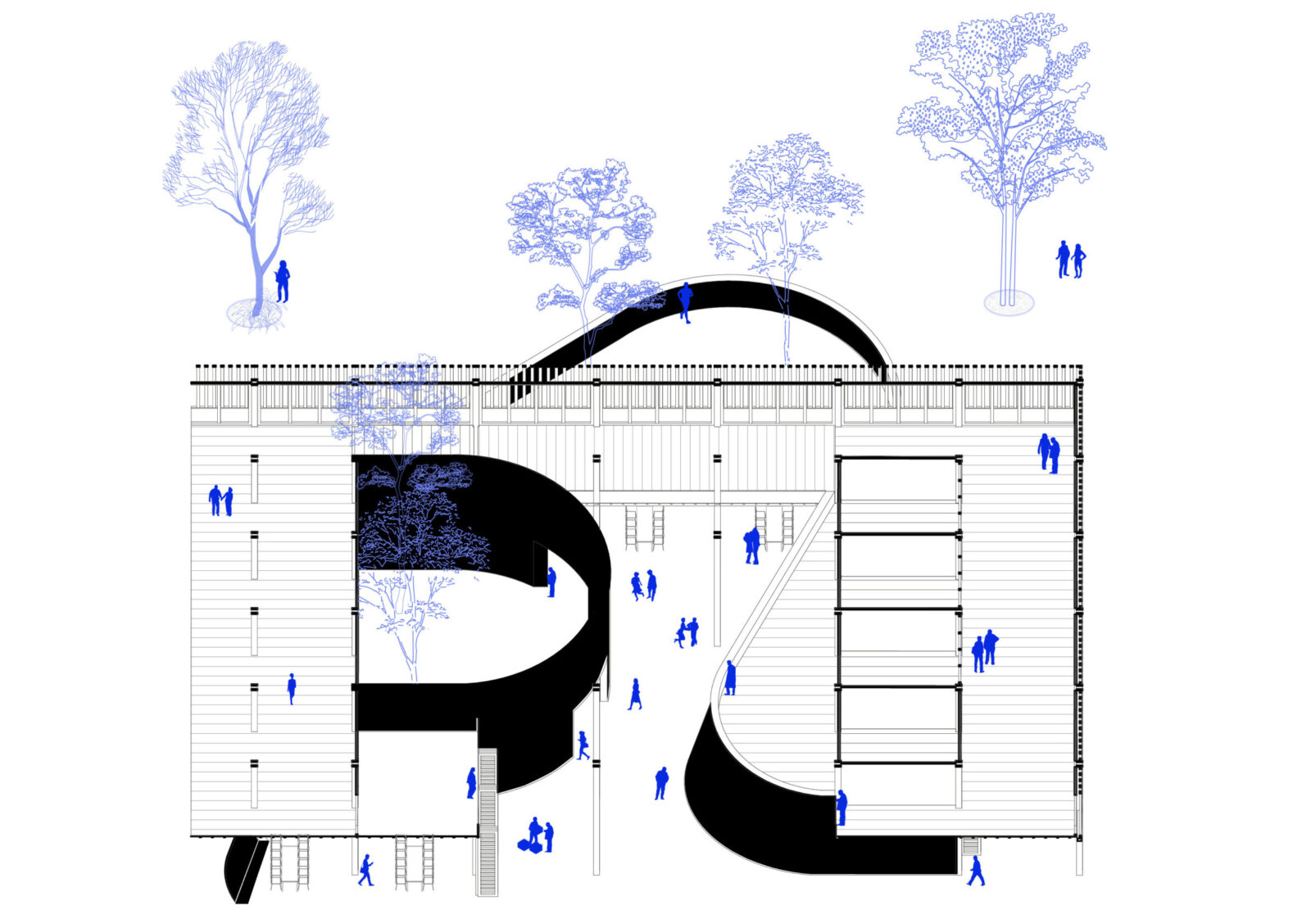

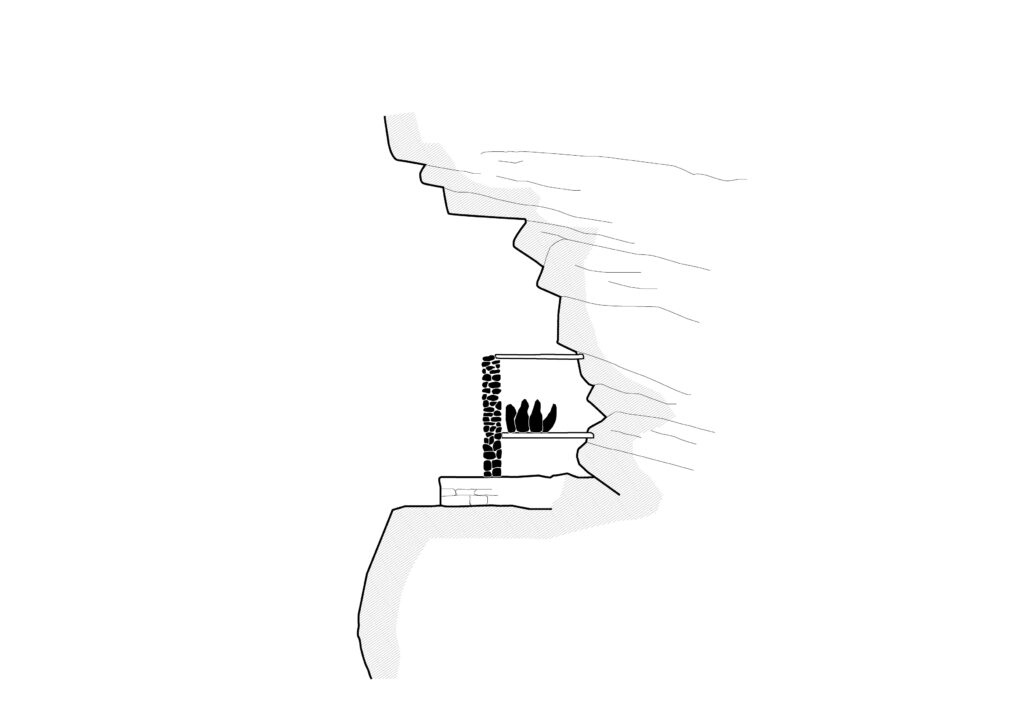

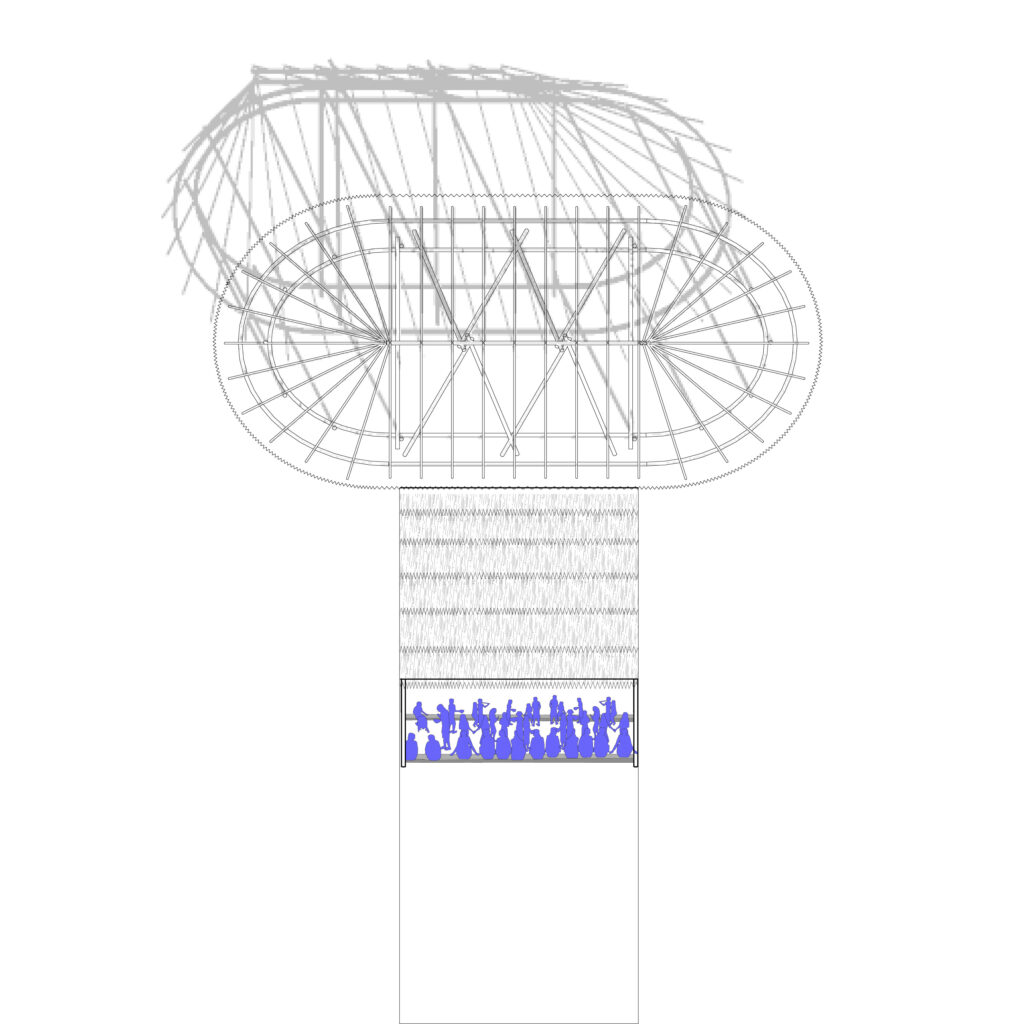

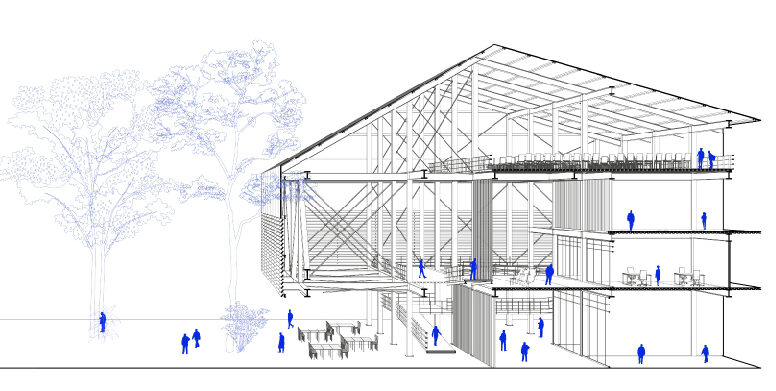

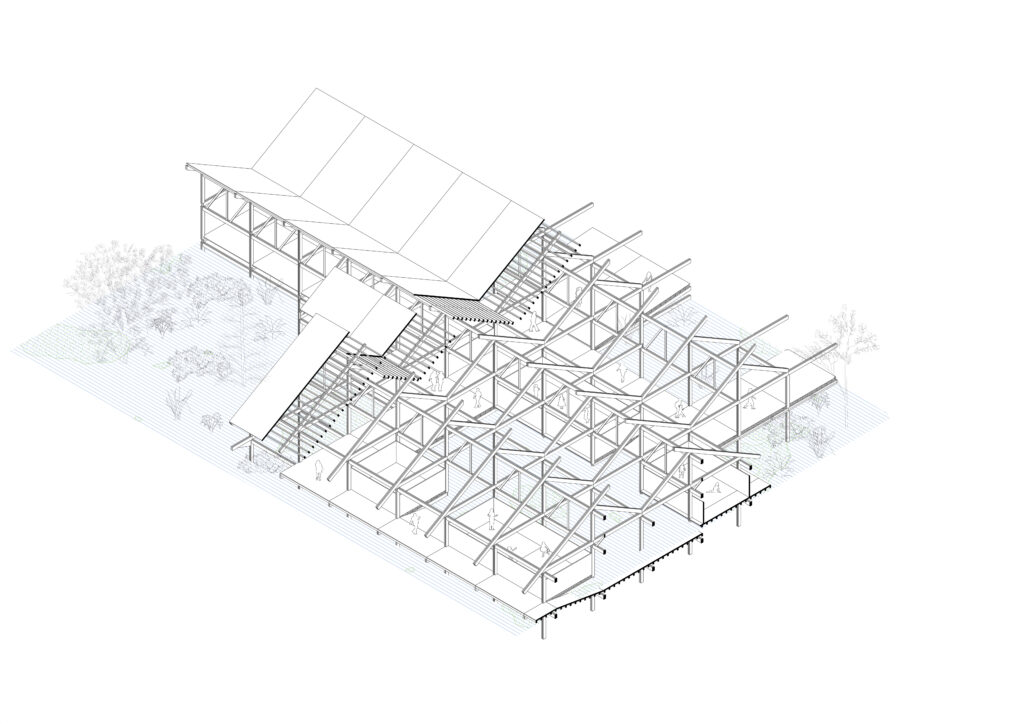

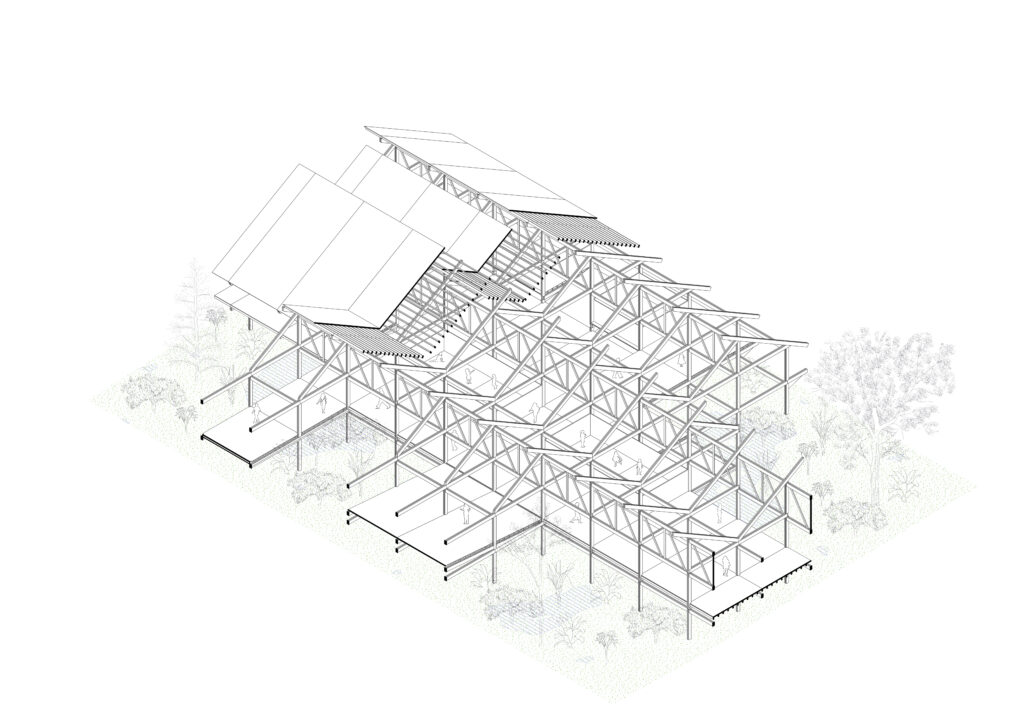

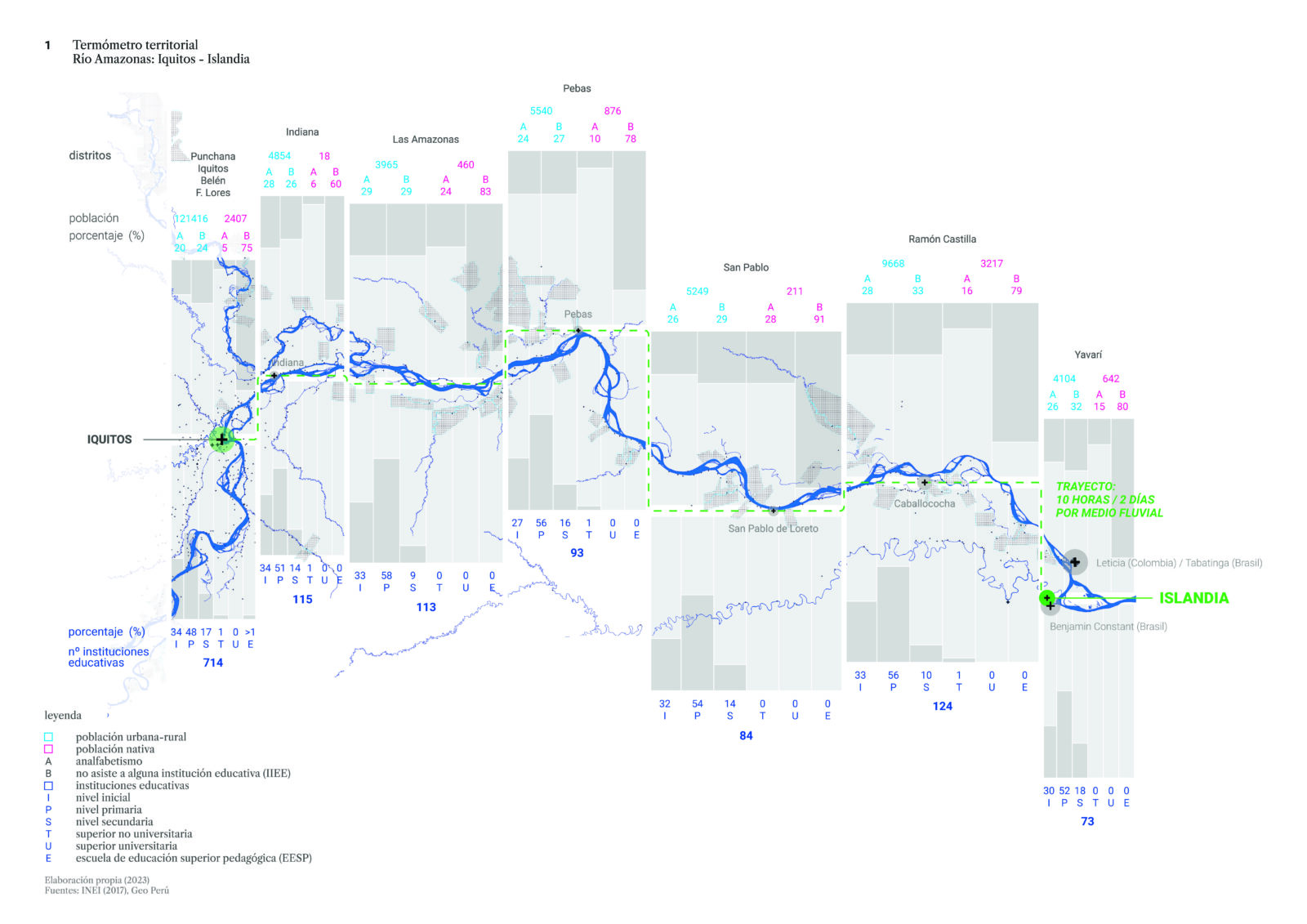

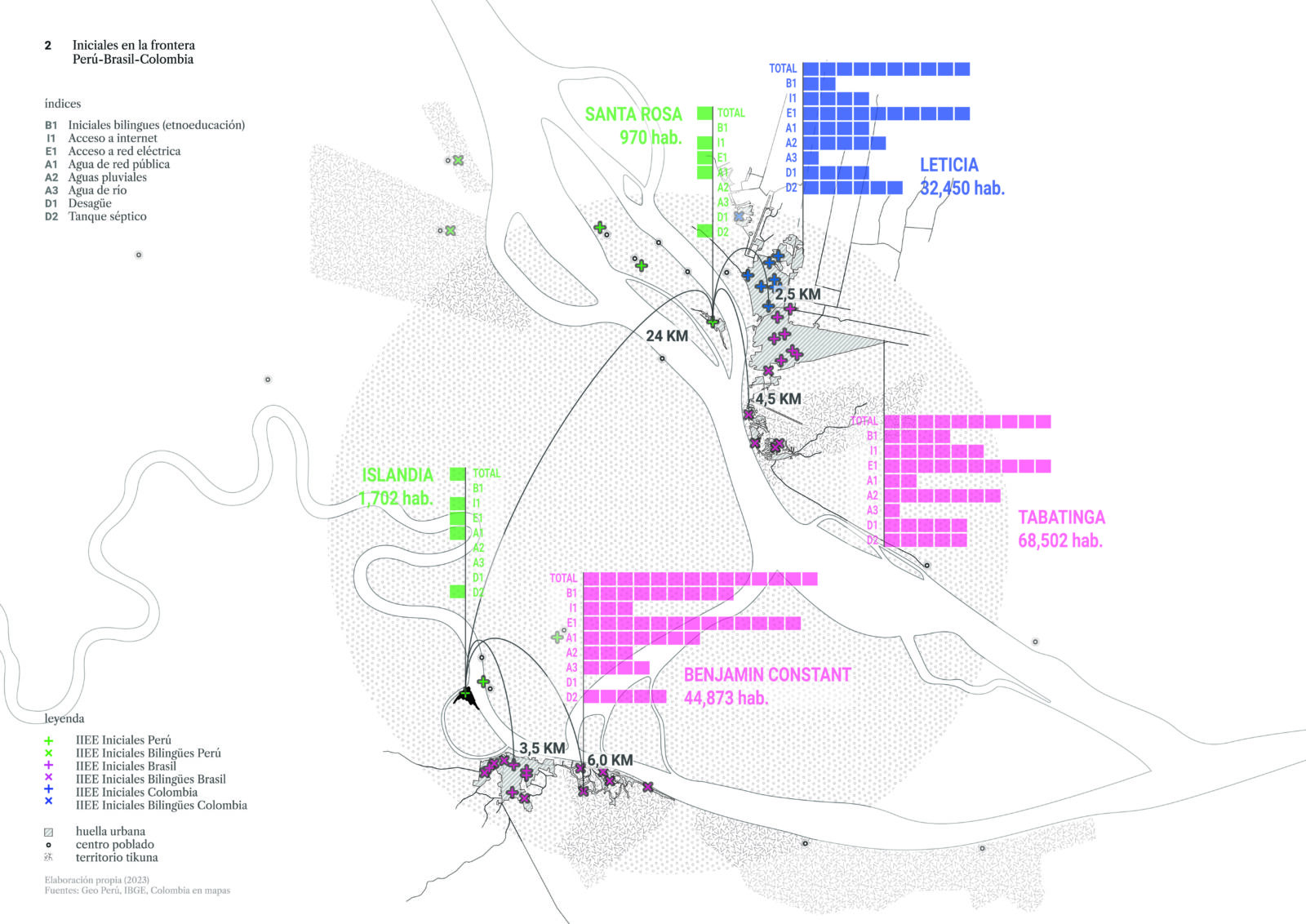

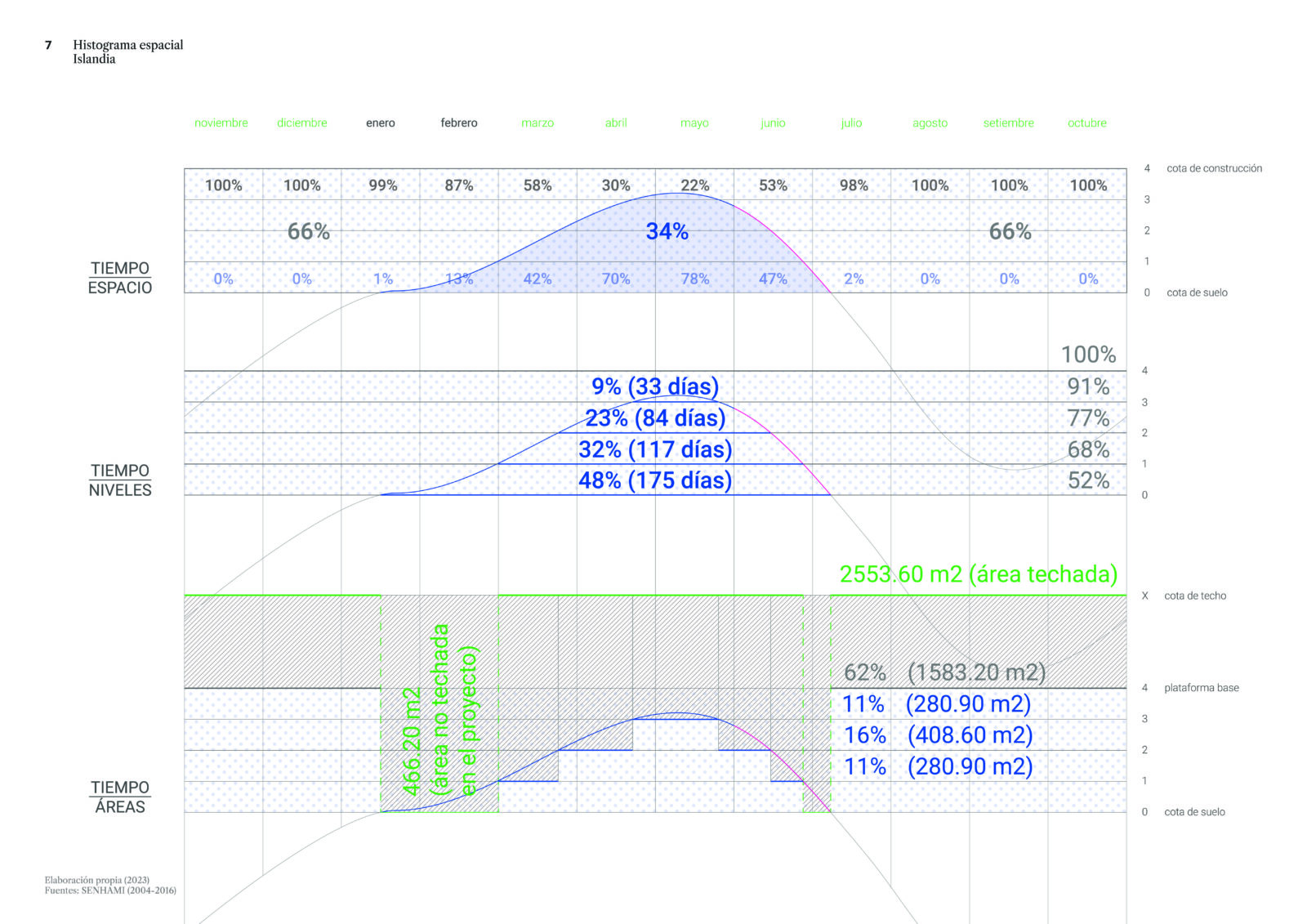

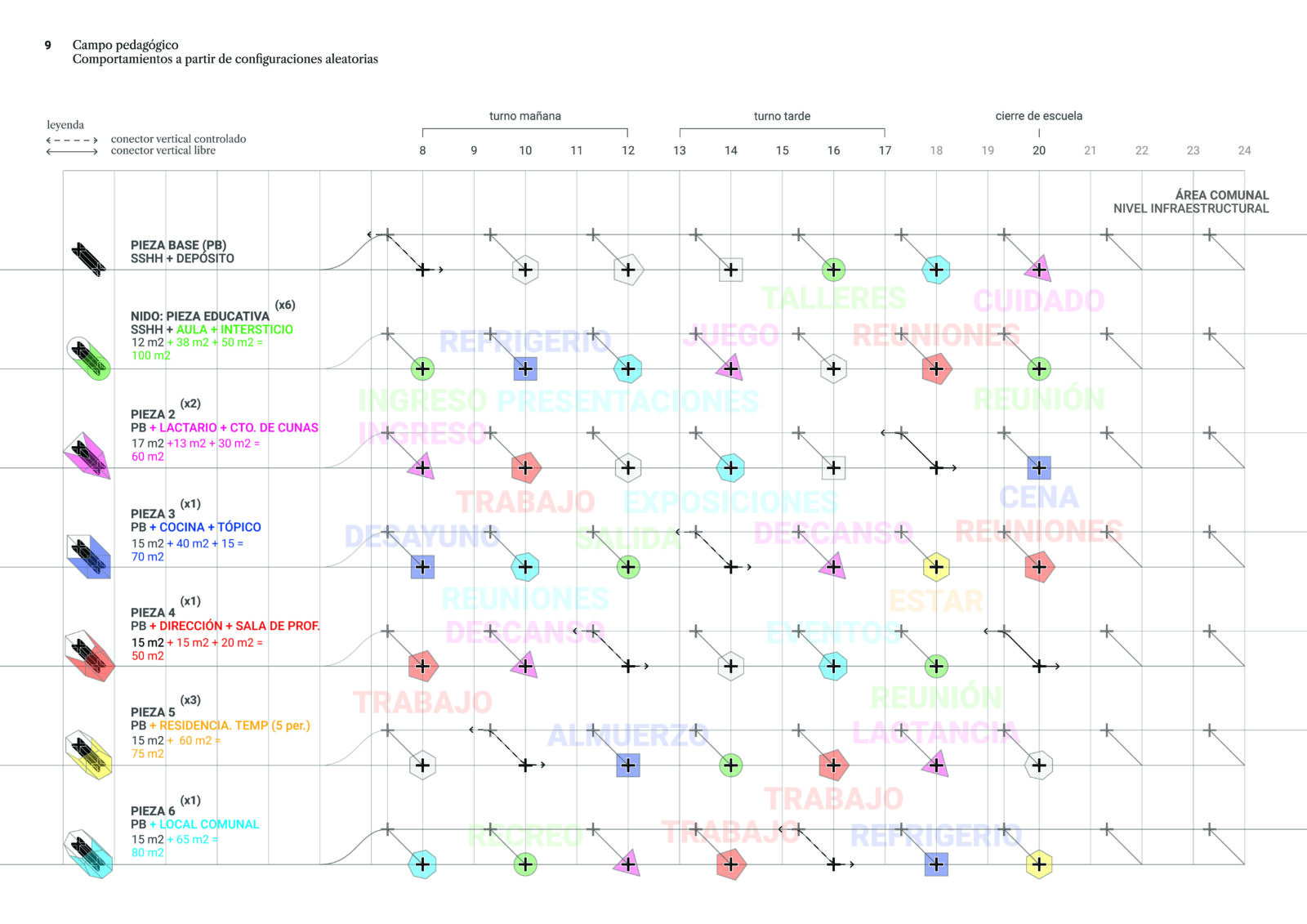

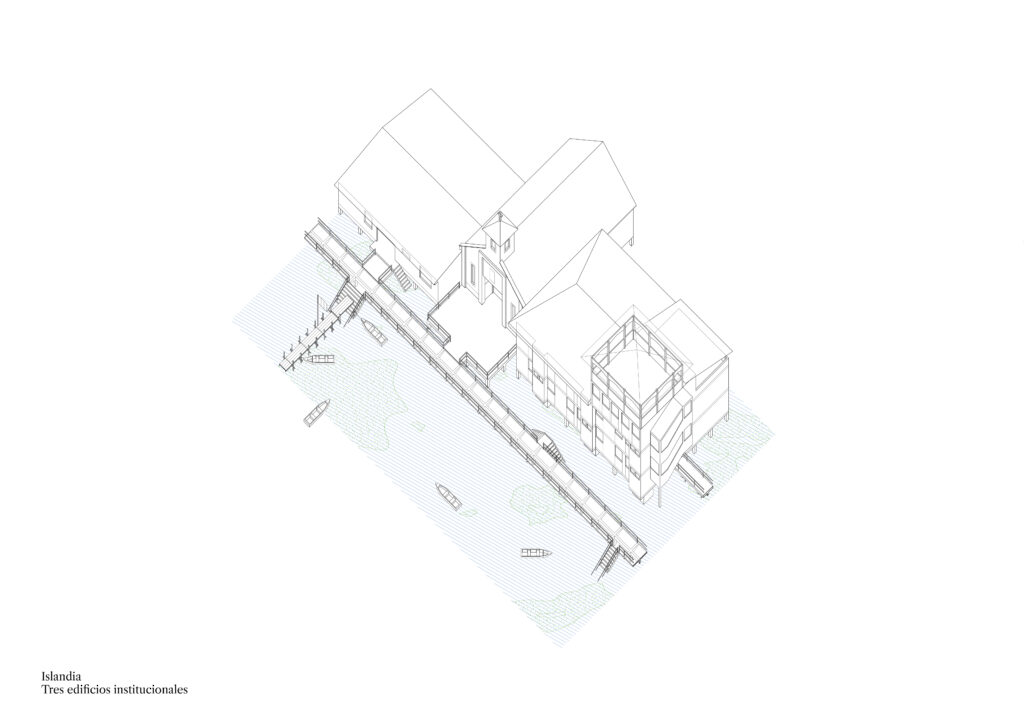

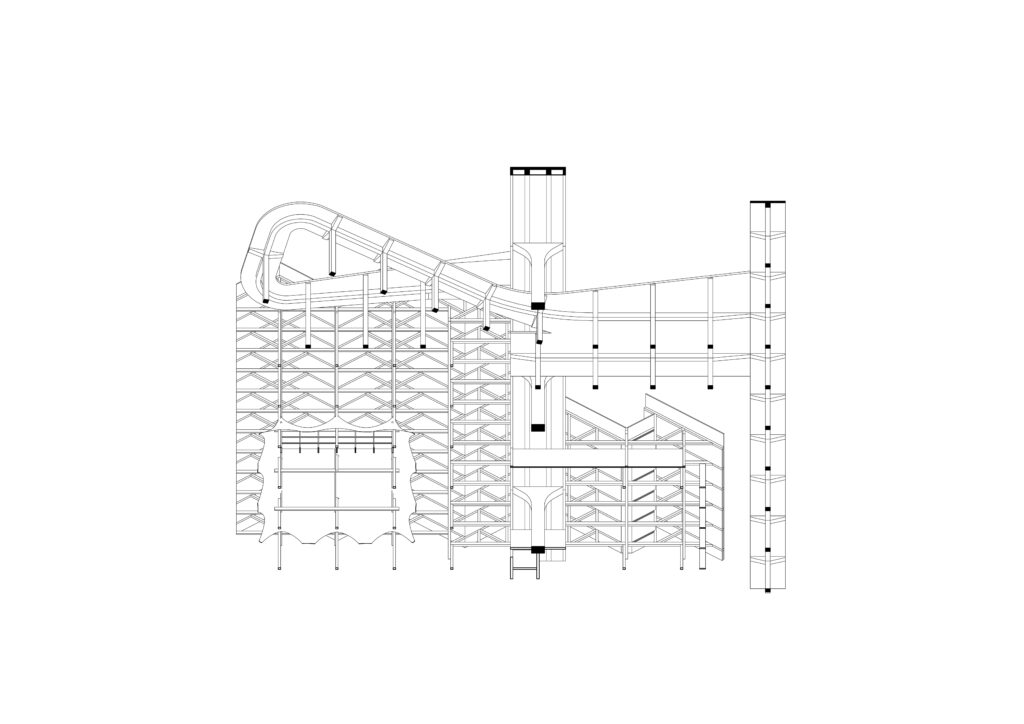

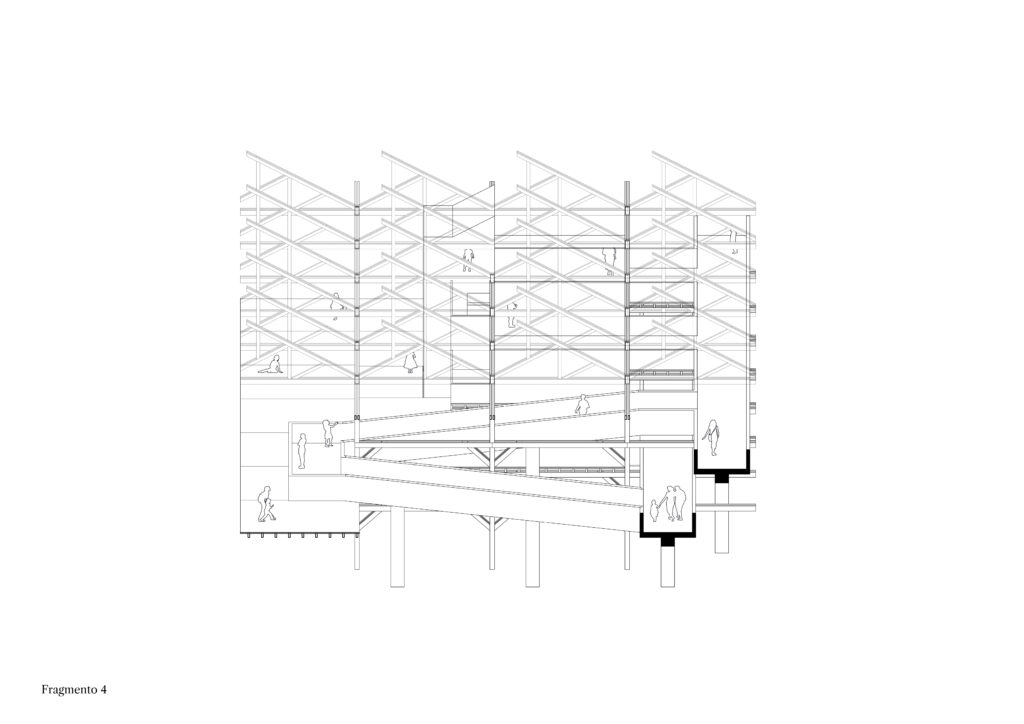

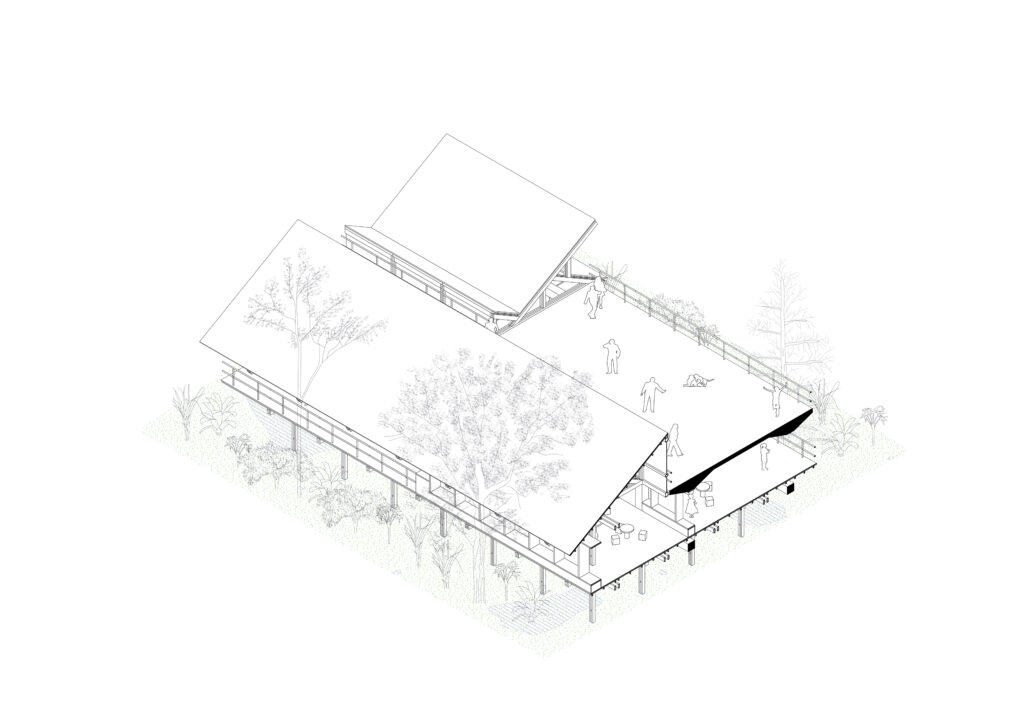

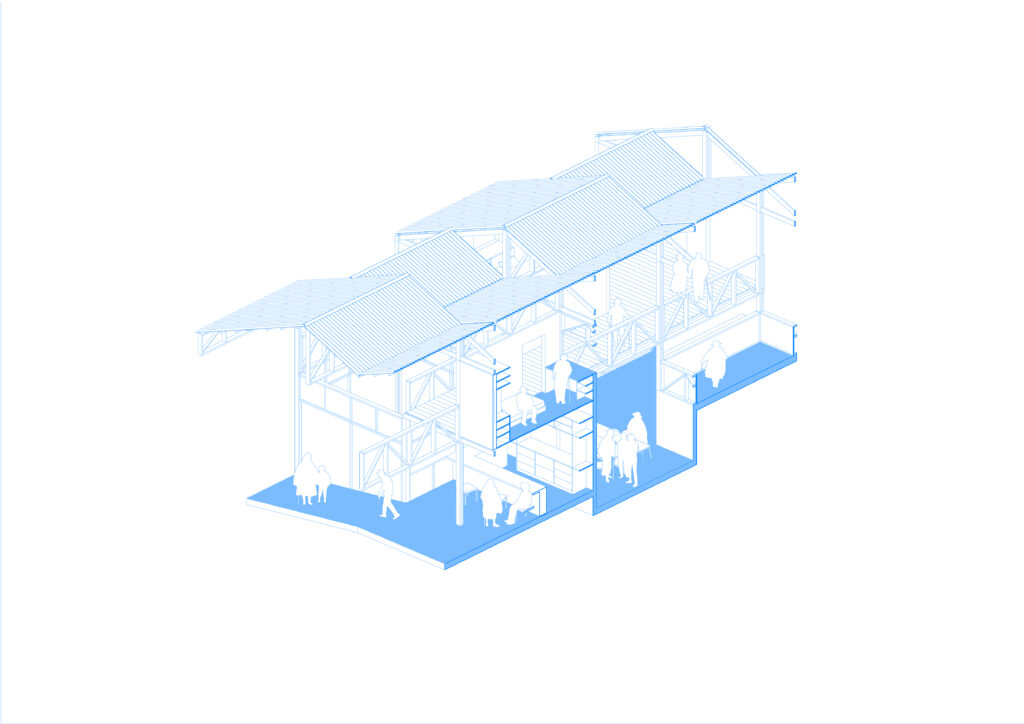

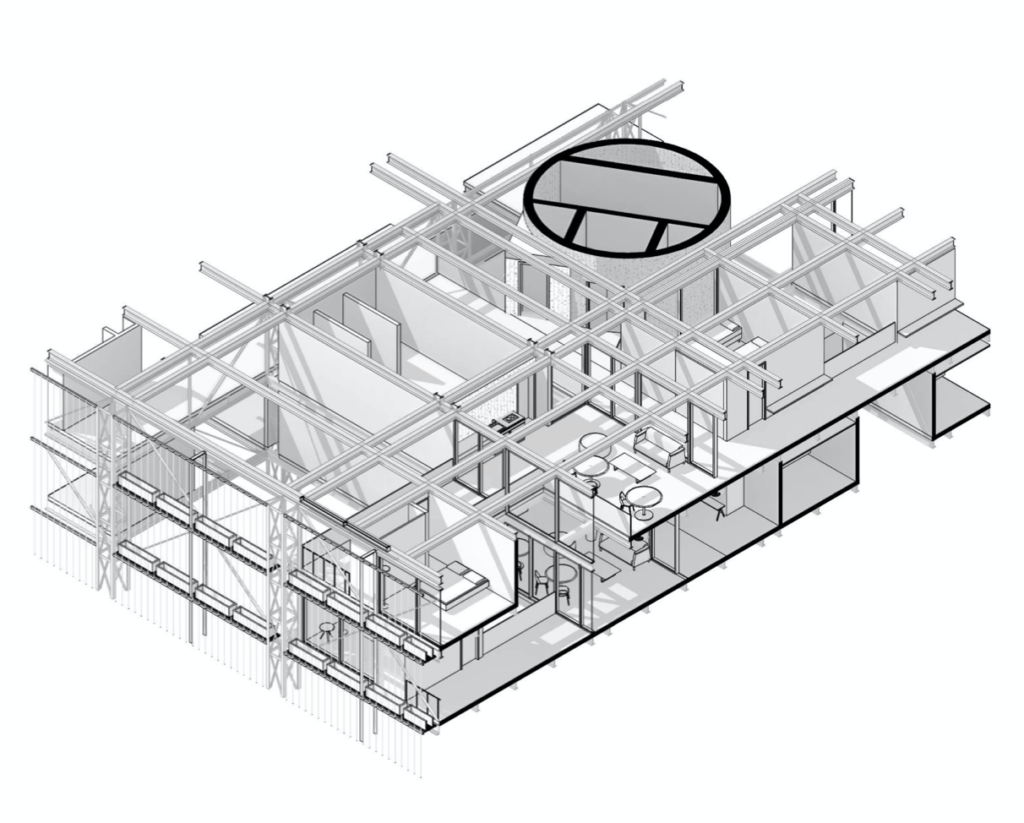

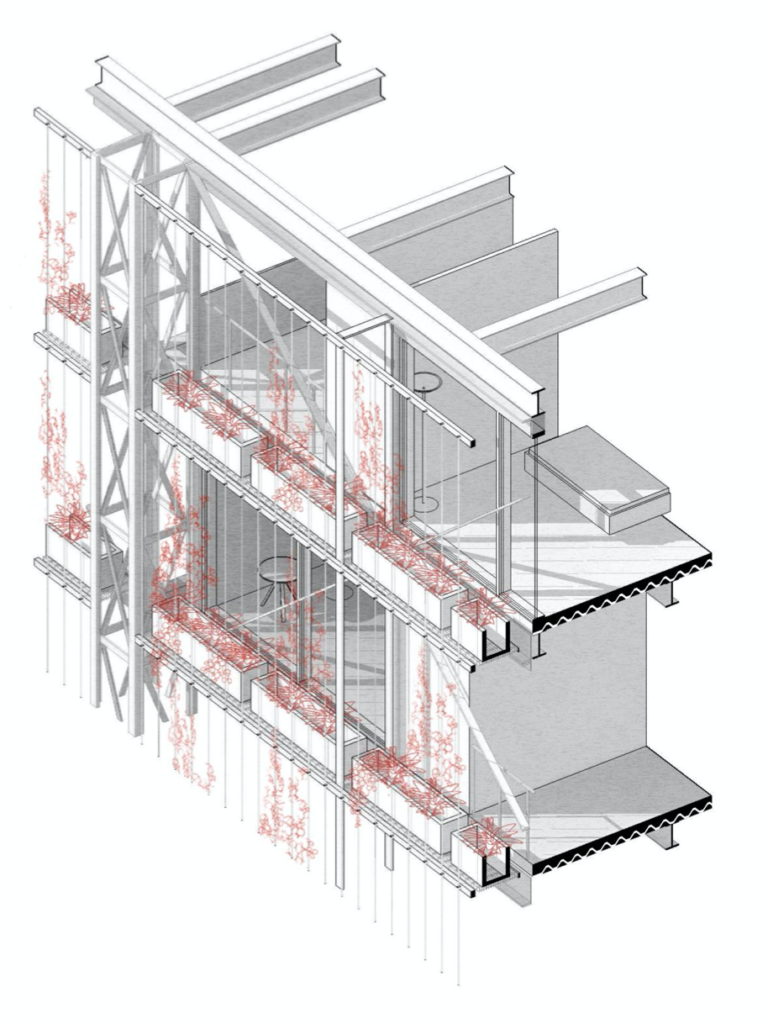

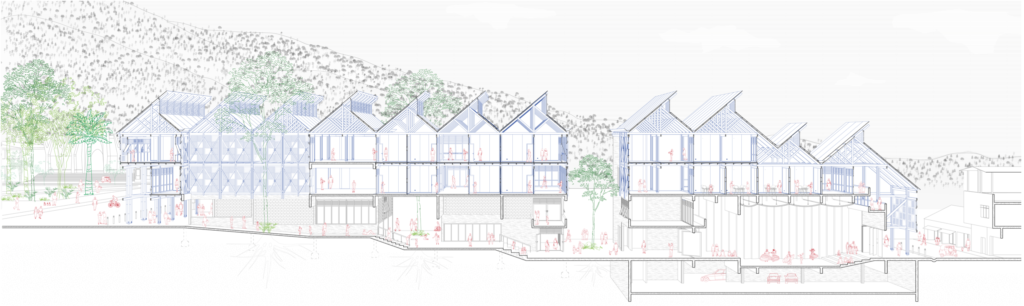

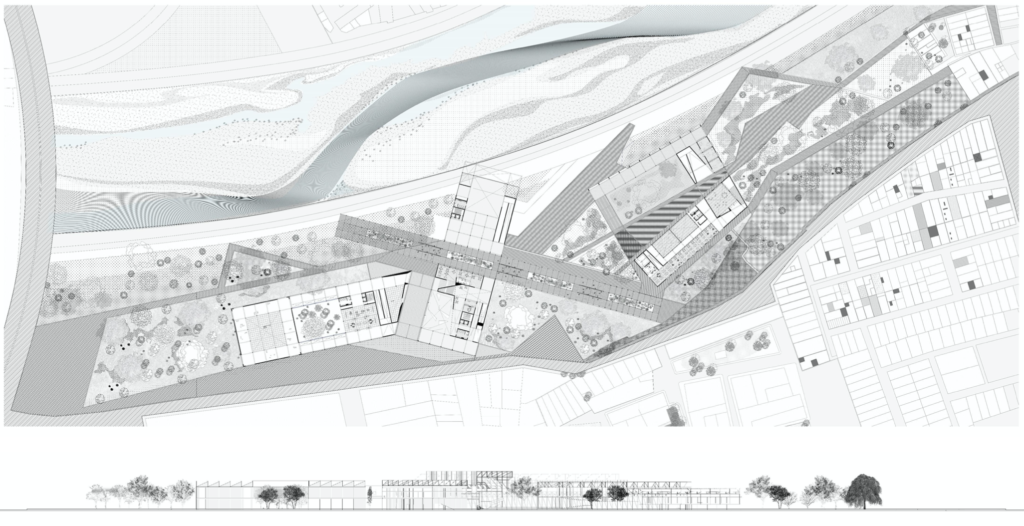

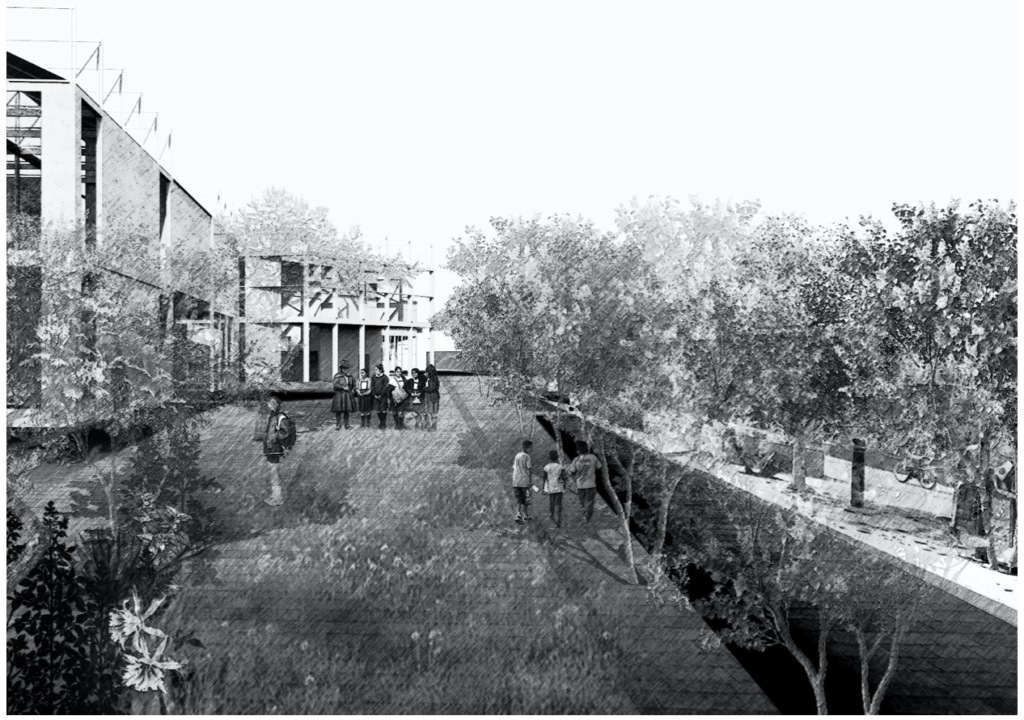

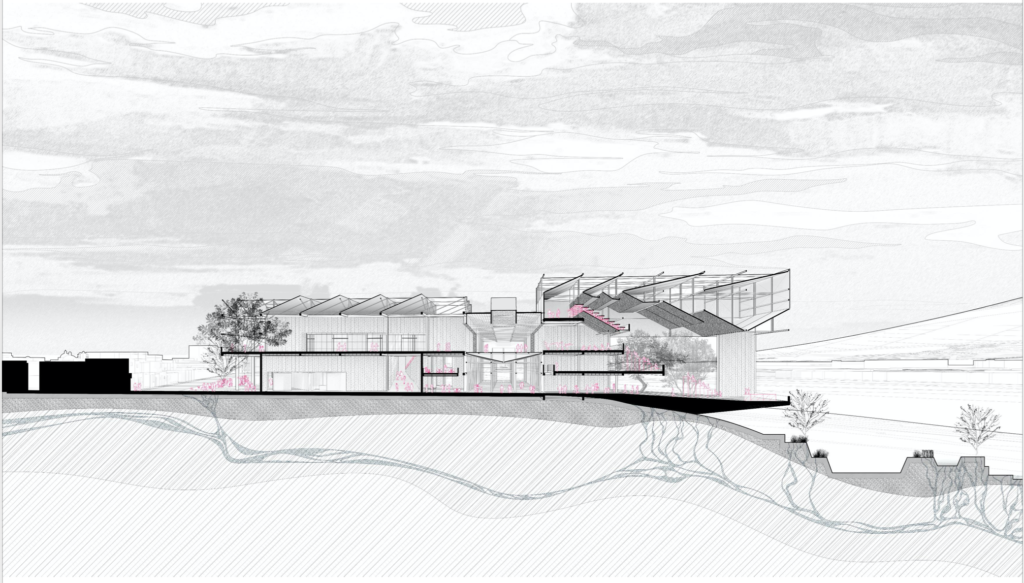

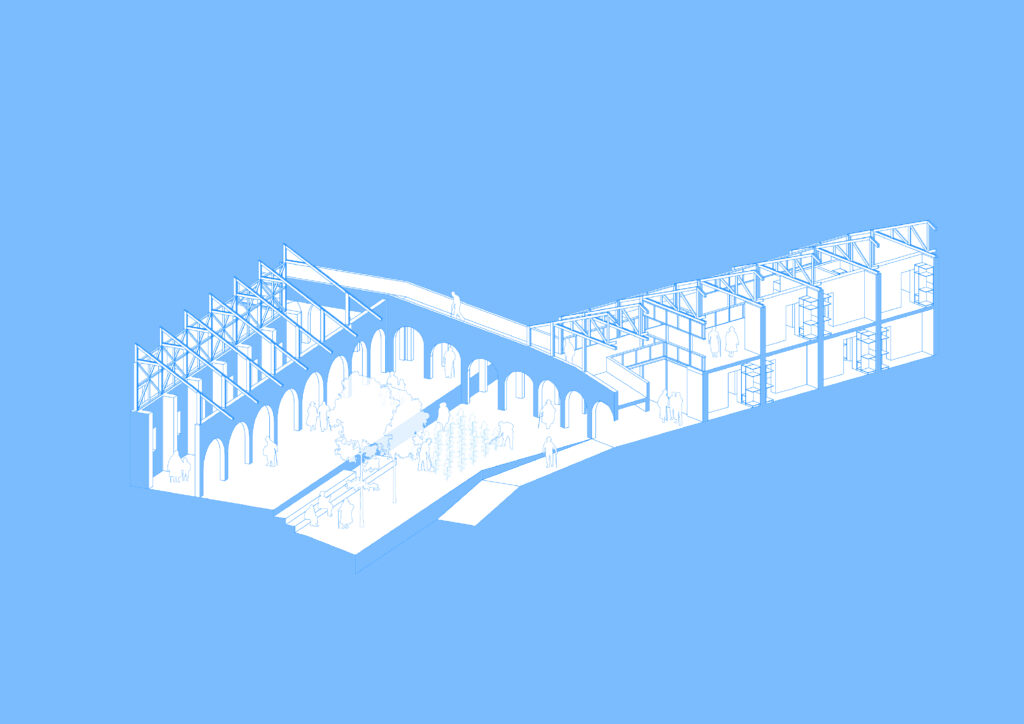

Para un niño la escuela es un espacio de juego, crecimiento y aprendizaje. Al ser un lugar fundamental en sus primeros años de vida, la escuela posee la capacidad de impactar rotundamente en su formación y entendimiento de lo que le rodea. Aquel aprendizaje no se trata únicamente del propiciado en la escuela, sino de aquel dado por la escuela en su condición de arquitectura pedagógica. En Islandia, la condición pedagógica del edificio parte tanto de su capacidad de incorporar las condicionantes territoriales externas, como de sus lógicas programáticas internas. El proyecto plantea múltiples formulaciones de escuelas iniciales a manera de fragmentos: ideas de edificio que no se asumen como absolutas.

Melanie Tipe ⌄

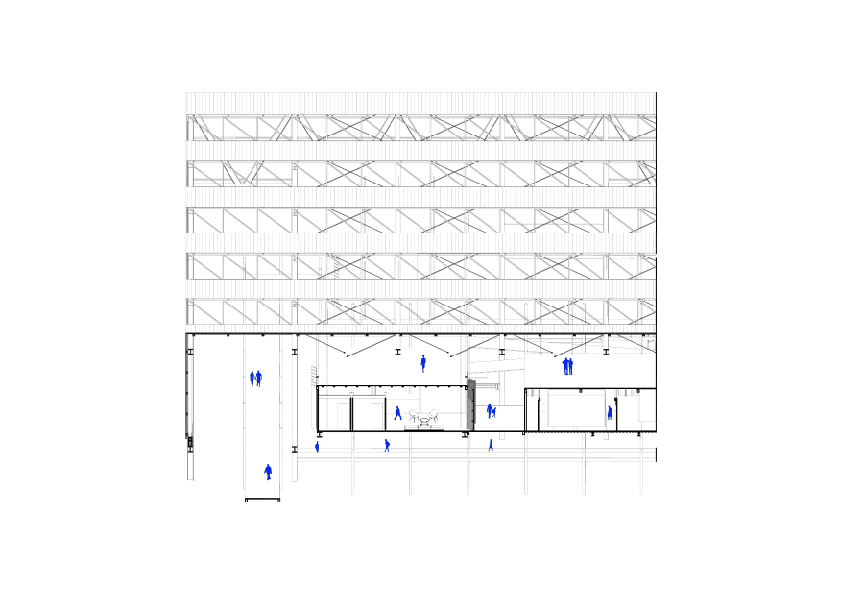

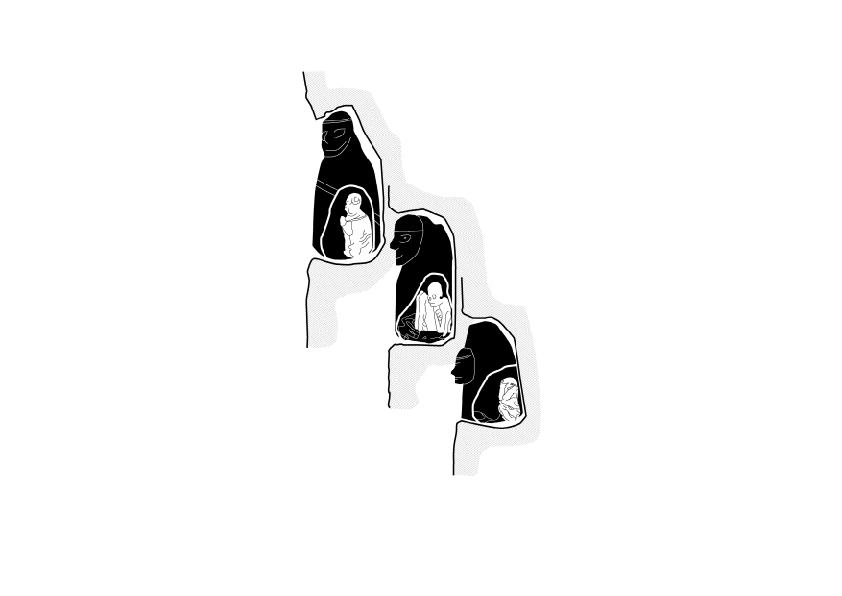

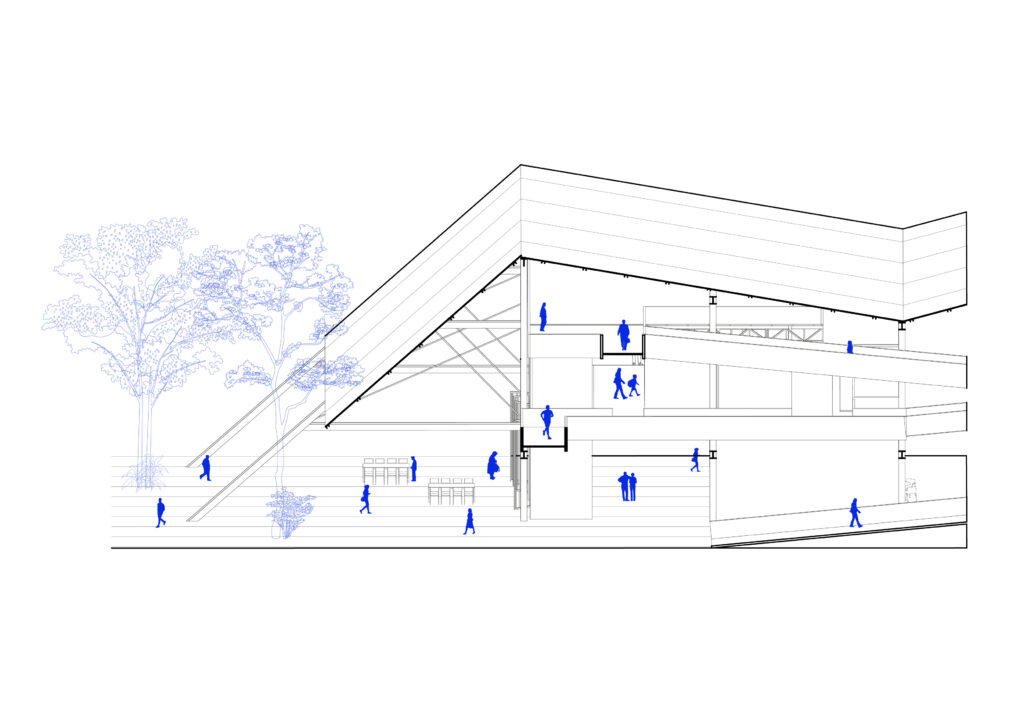

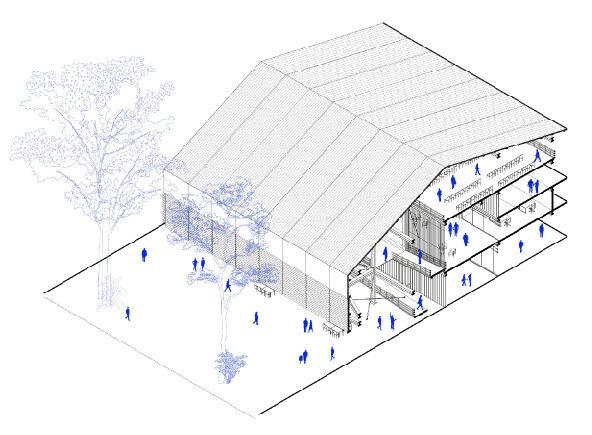

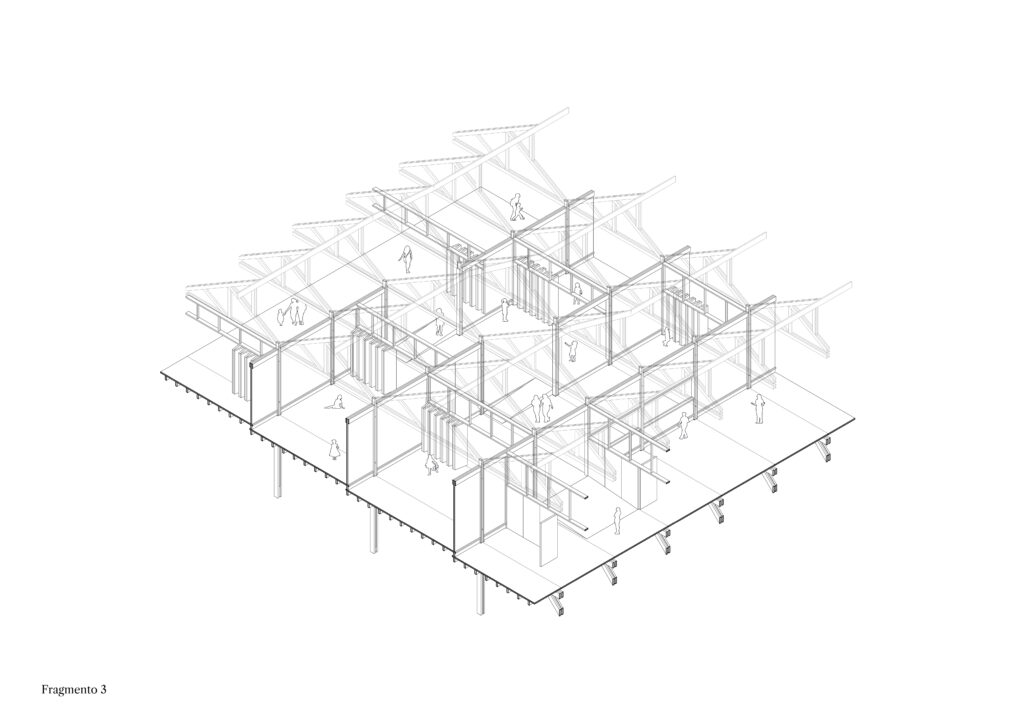

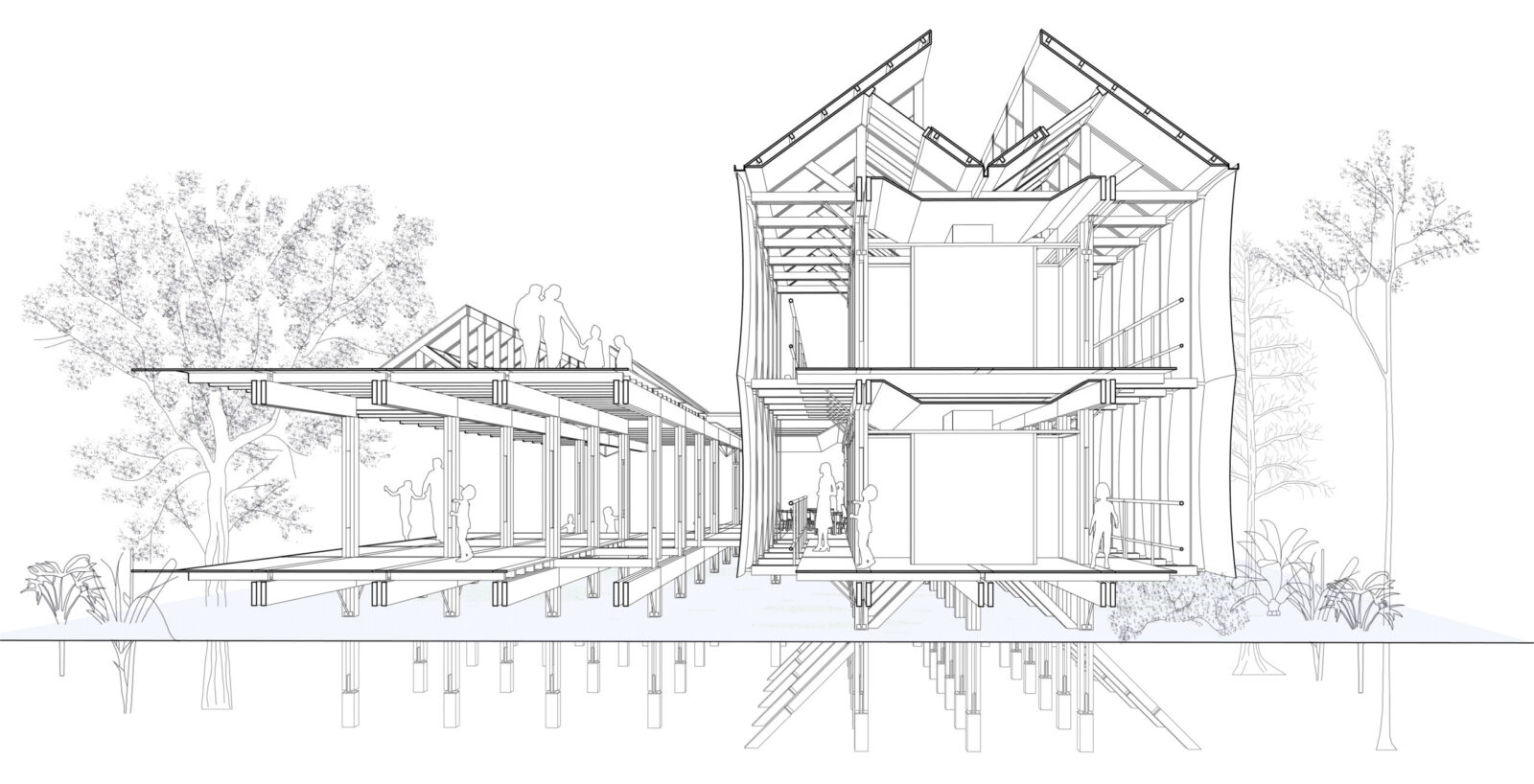

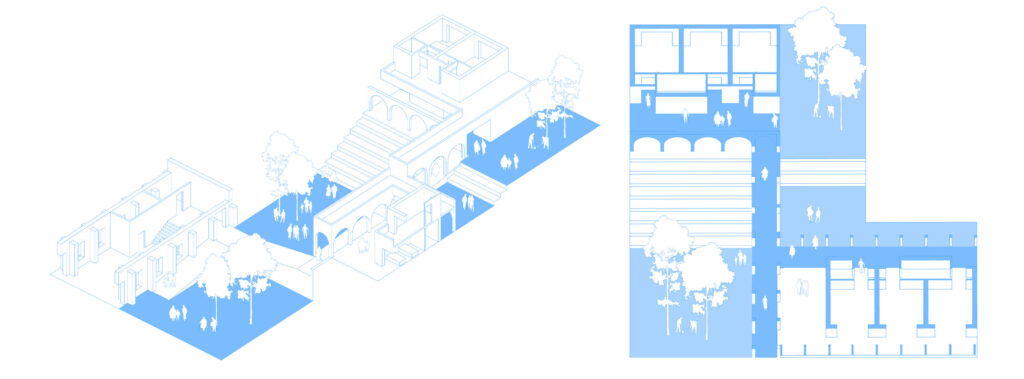

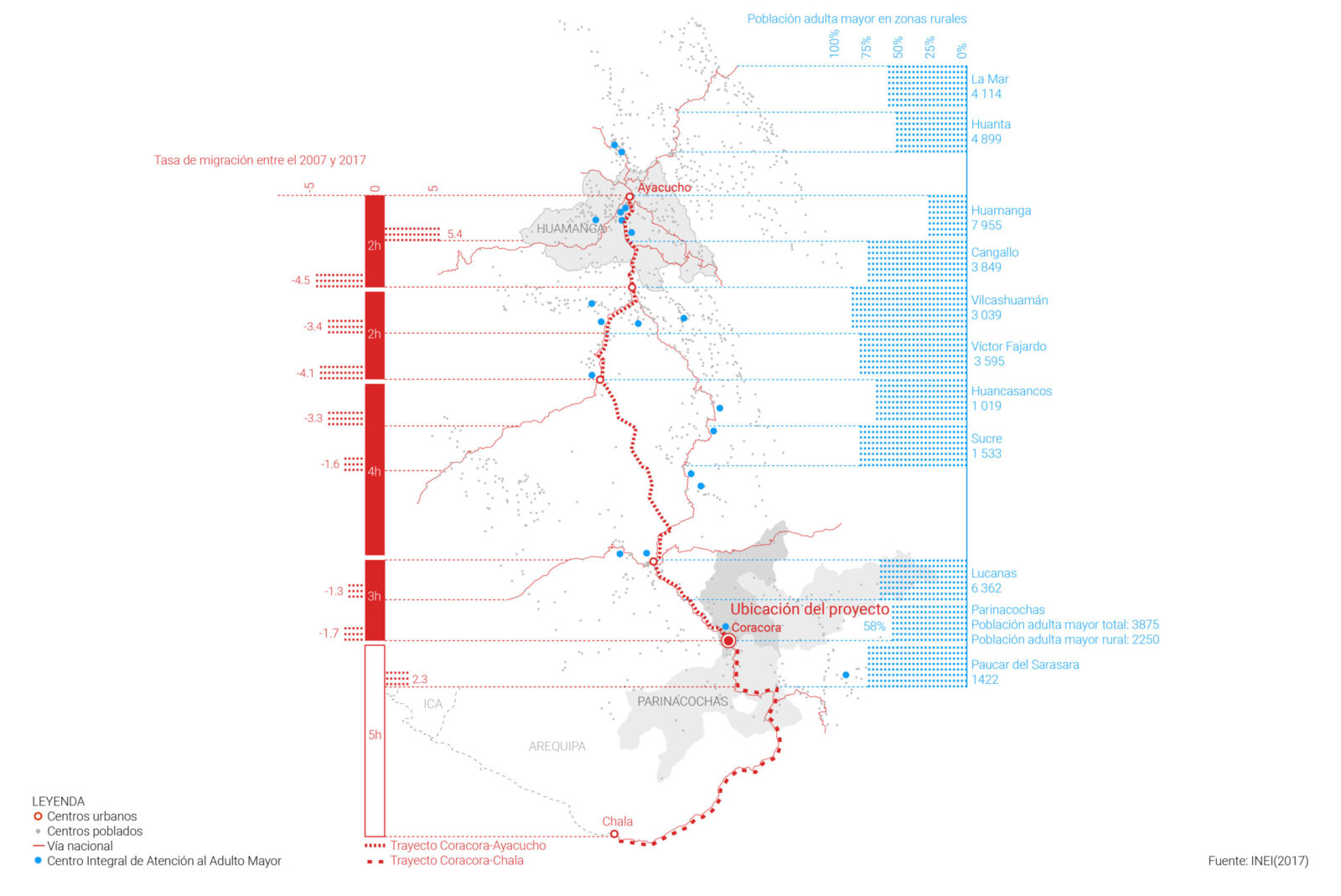

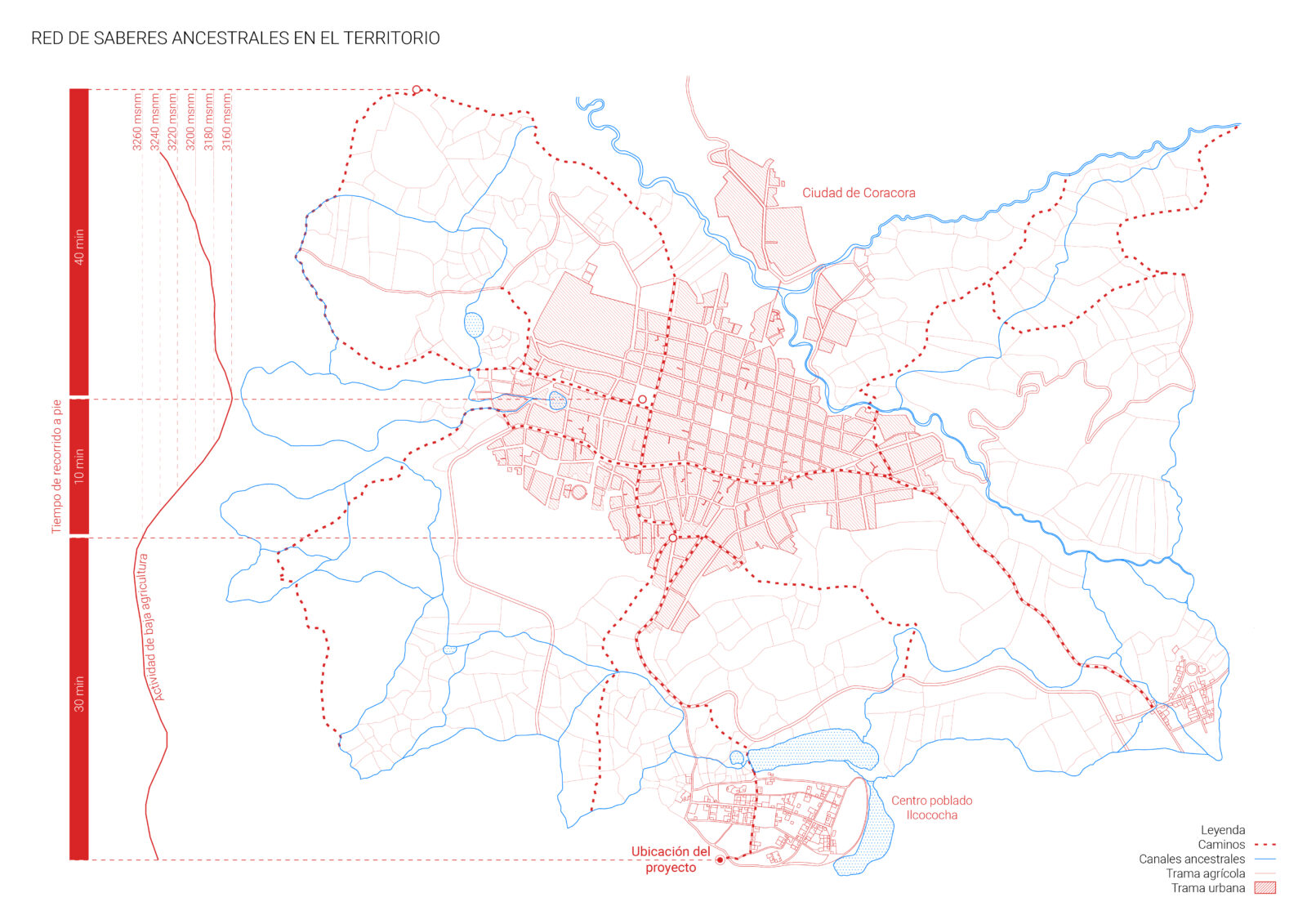

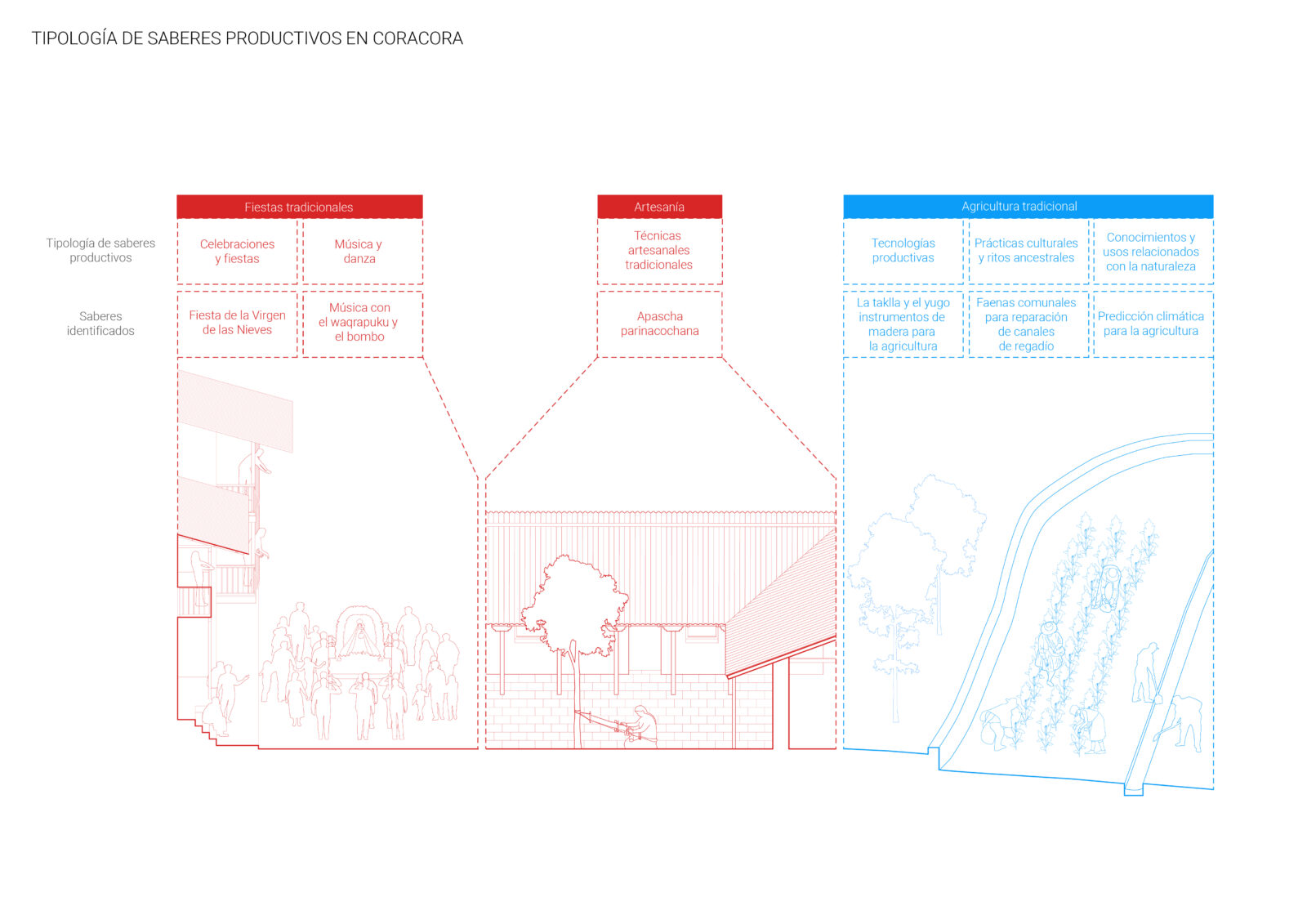

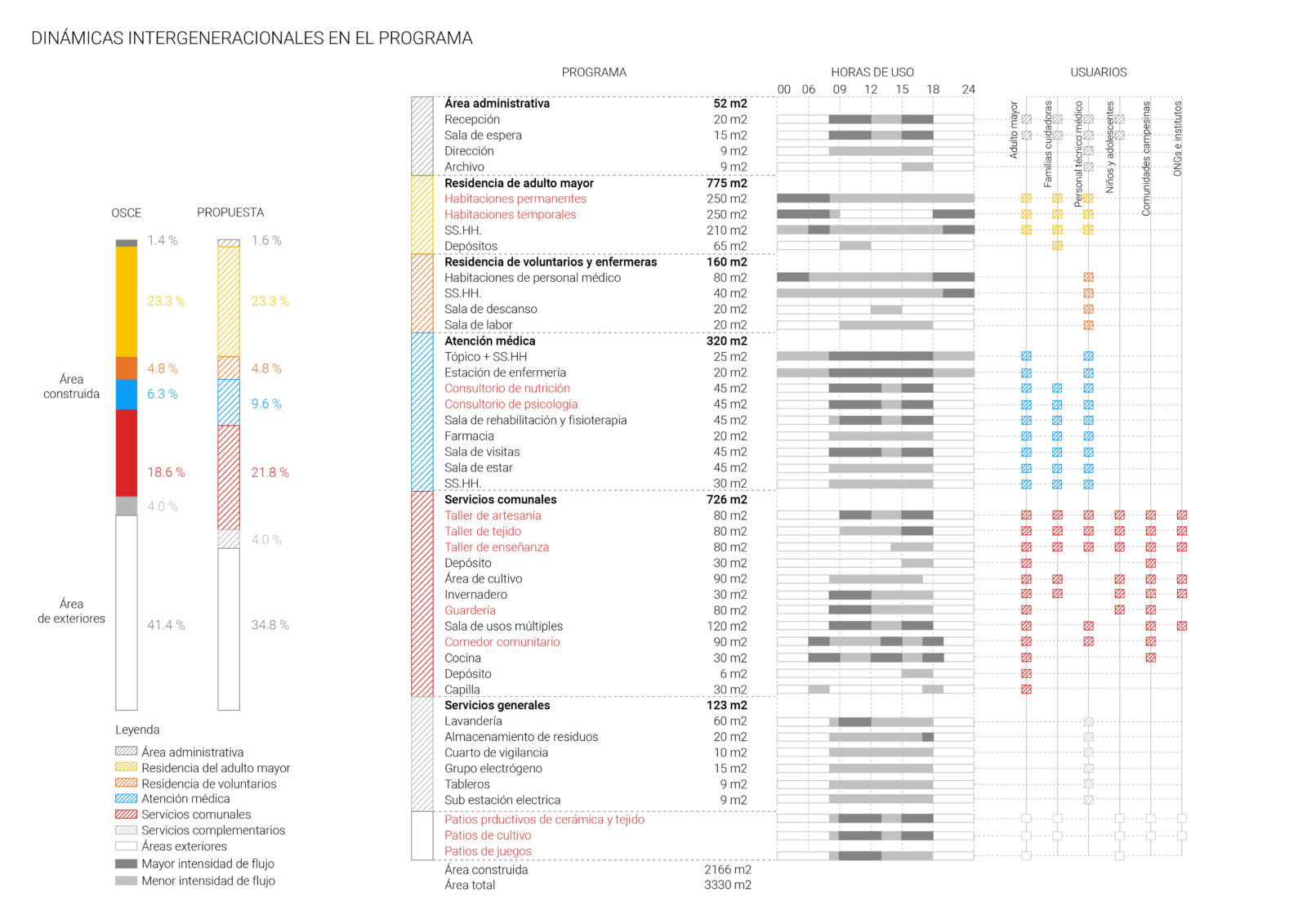

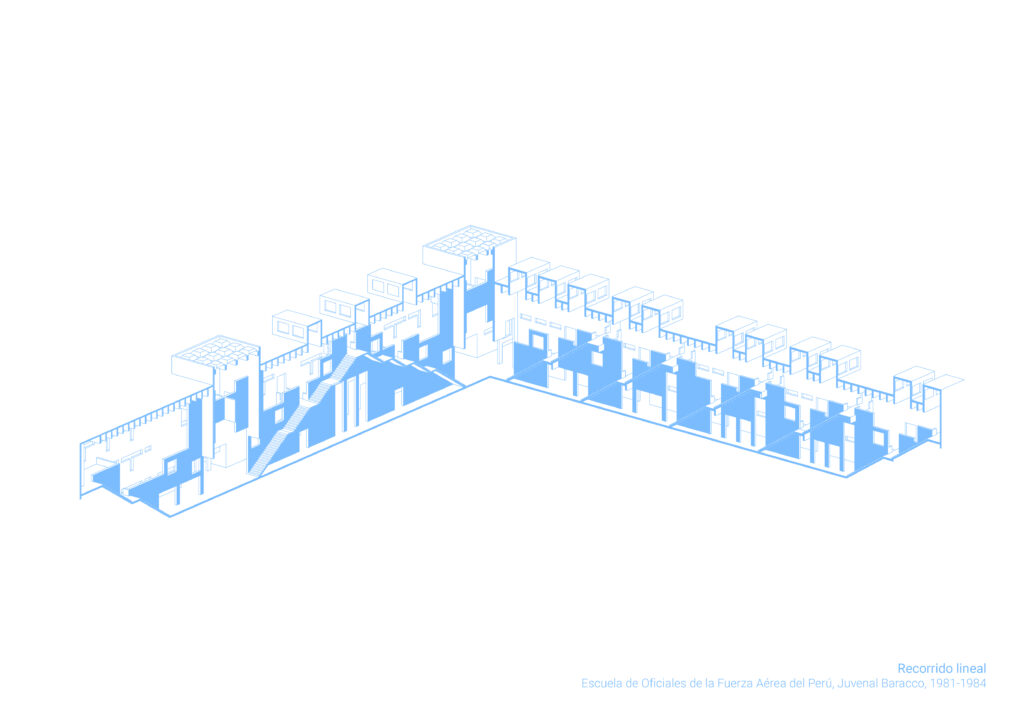

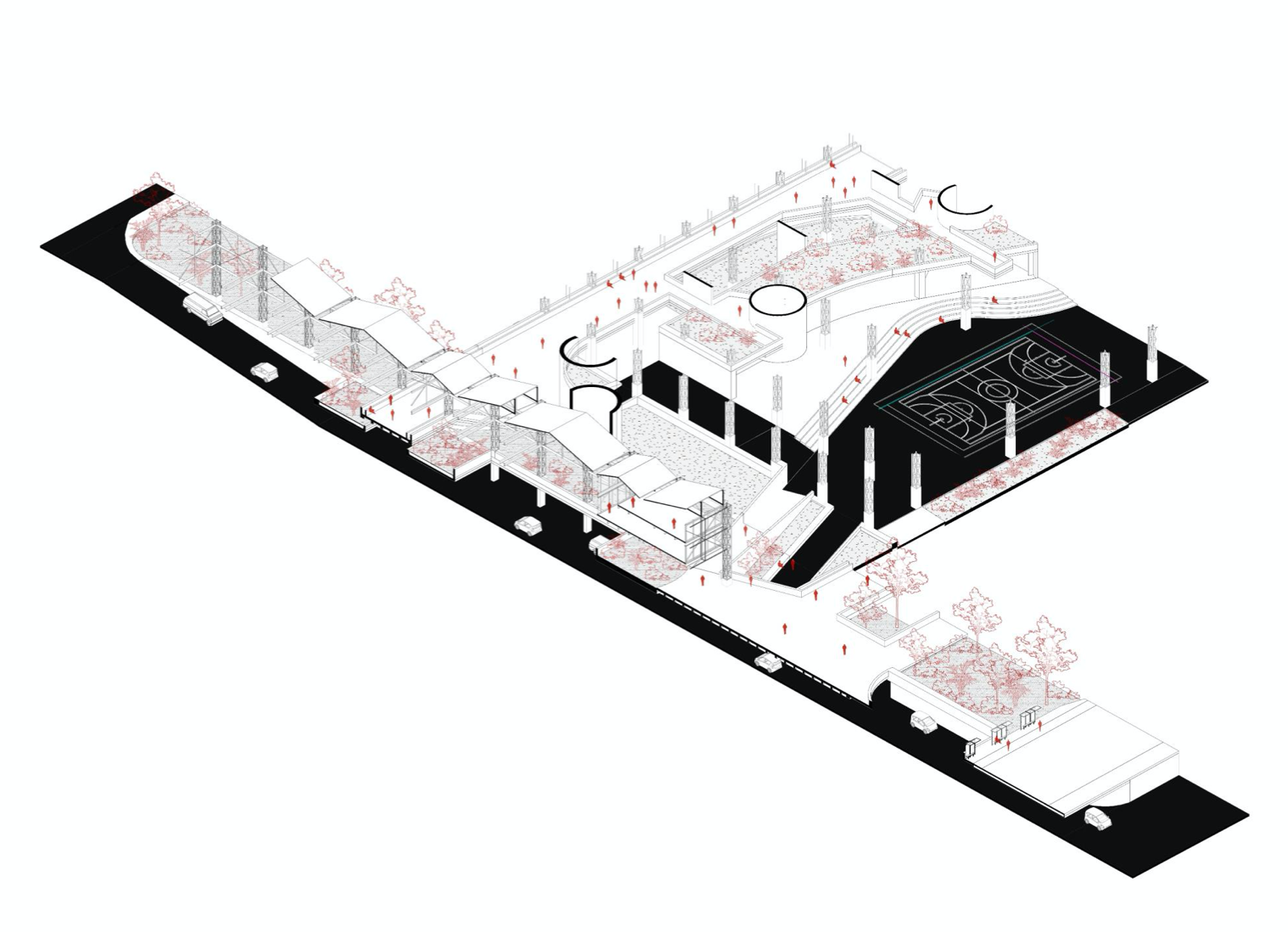

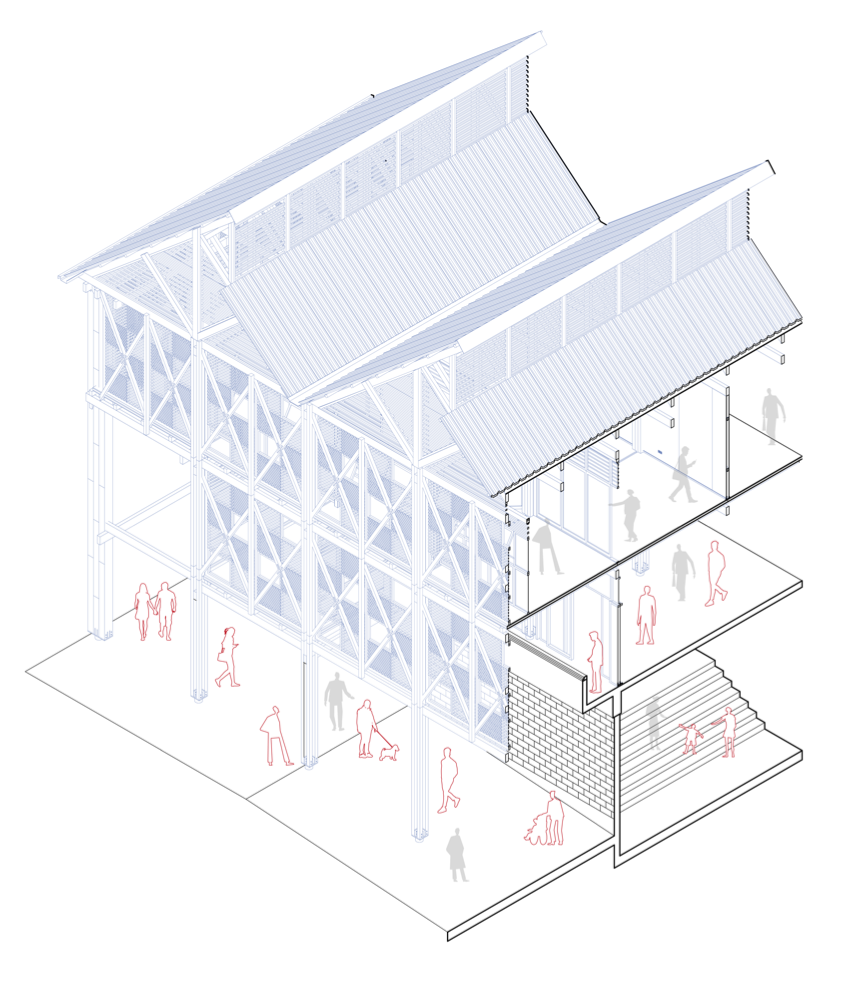

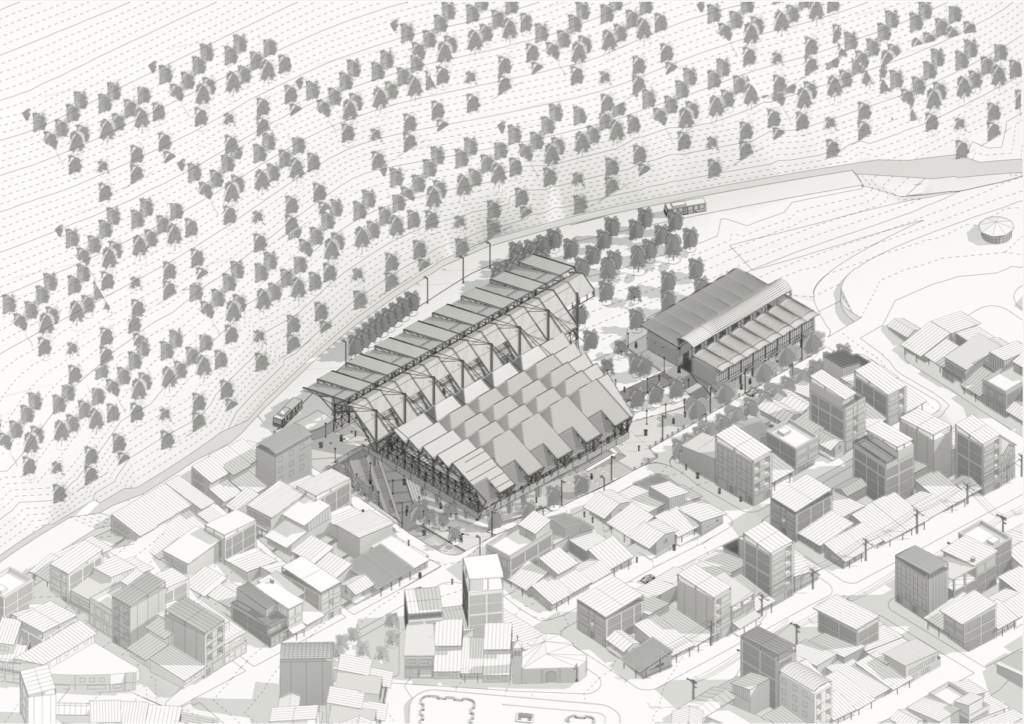

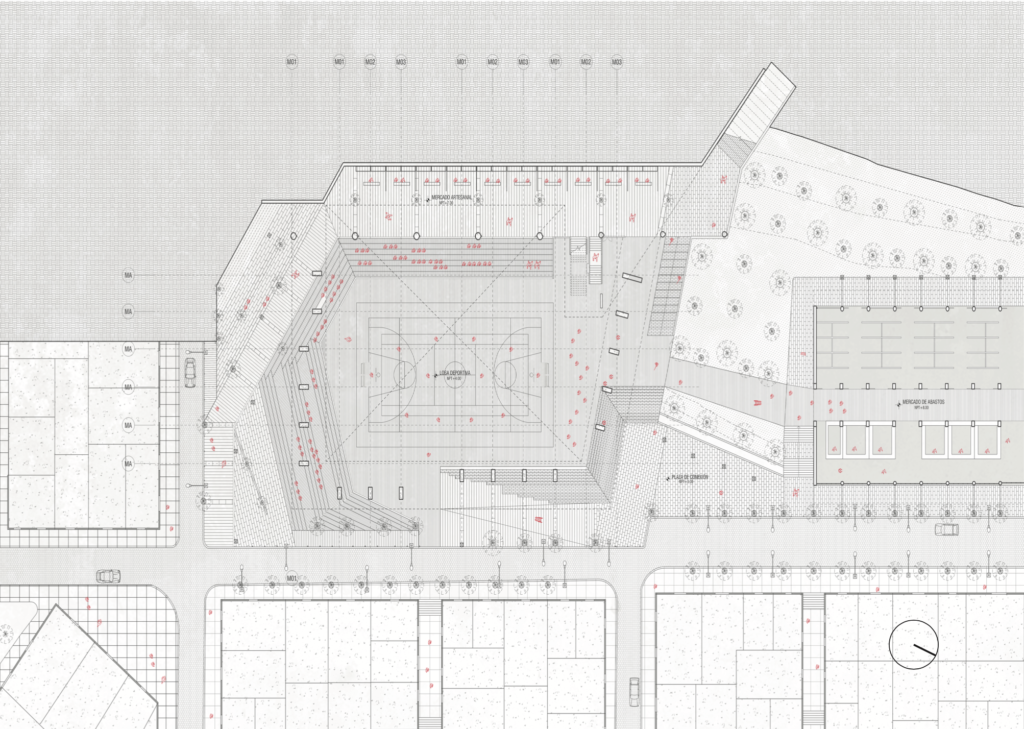

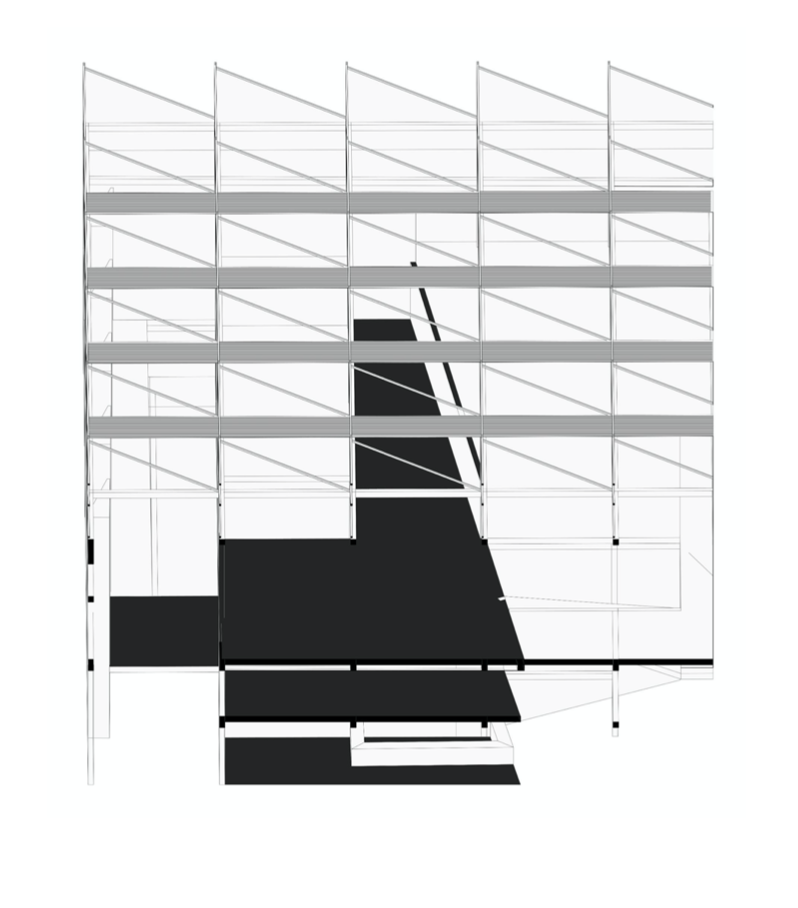

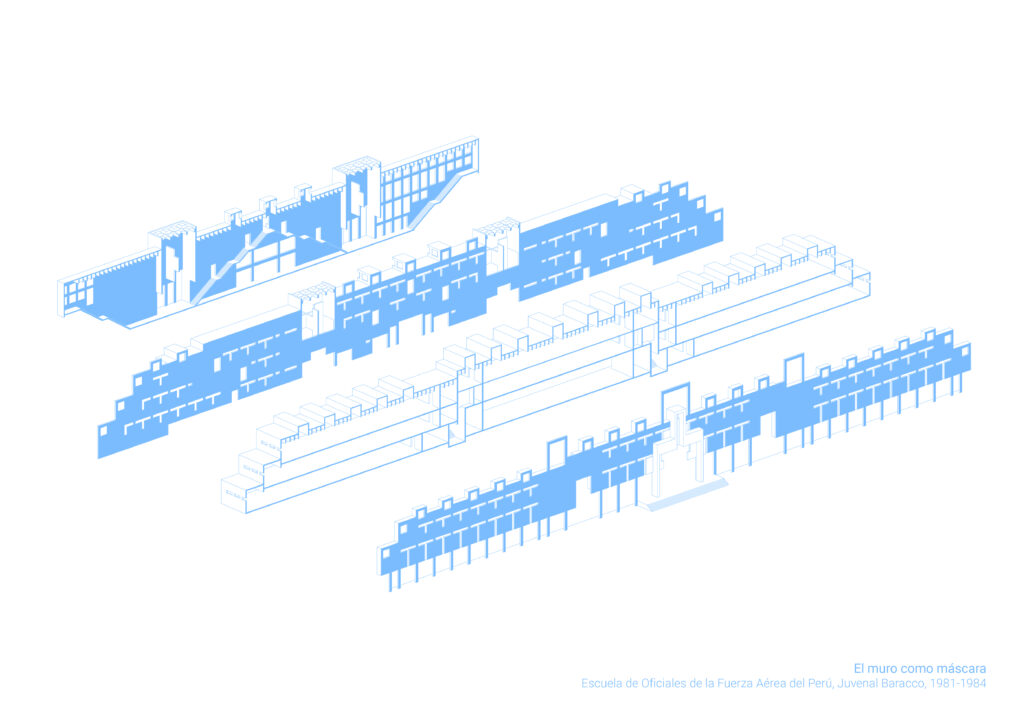

La concepción actual del Centro para el Adulto Mayor por la OSCE parte de un enfoque donde el adulto mayor presenta una actitud pasiva, puesto que se tiende a concebir el envejecimiento como un problema que debe ser resuelto, en lugar de entenderlo como un proceso dinámico y heterogéneo. Ante ello, el proyecto busca revalorar el rol del adulto mayor como portador y emisor de saberes ancestrales, los cuales constituyen activos para el desarrollo local de la comunidad. Así, se plantea el centro como un espacio de encuentro intergeneracional, con servicios comunitarios como espacios de encuentro que involucren a otros grupos de población, especialmente a los niños y jóvenes. Para ello, se realizan indagaciones situacionales, arquitectónicas y programáticas, considerando que la experiencia de envejecer del adulto mayor rural está determinada por su contexto productivo y colectivo de redes familiares y comunales. Asimismo, se reinterpreta la arquitectura de la ciudad para proponer espacios intermedios como articuladores del programa.

Se explora el concepto de muro como máscara que define el espacio interior. Si bien desde el exterior la continuidad de los muros que forman las fachadas connota hermeticidad, ello se contrapone a la secuencia espacial y percepción diagonal del espacio interior.